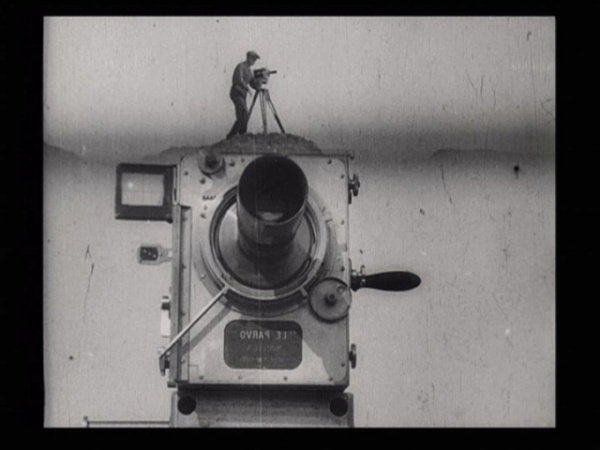

«Человек с киноаппаратом»

Дзига Вертов (Давид/Денис Кауфман), один из трёх кинобратьев Кауфманов (Михаил – оператор фильмов Вертова, Борис – оскароносный оператор «12-ти разгневанных мужчин» Сидни Люмета и «В порту» Элиа Казана) – автор одного из важнейших манифестов советского революционного искусства 20-х годов – фильма «Человек с киноаппаратом».

Теоретик нового искусства кино, Вертов принадлежал к группе «киноков», в составе которой уже издавал свой «Боевой устав киноков» в 1924 году. Эксперименты с «киноглазом» и «радиоухом» ставили своей целью отказ от литературного (титры, сценарий) и театрального (игра актёров) элементов в кино, предлагали «заменить искусство и прямо содействовать жизнестроению, минуя эстетическое посредничество»[1].

Оживший киноаппарат, камера Вертова – герой его фильмов, встала в один ряд с образами немецкого киноэкспрессионизма, «нереальными химерическими предметами, порождёнными игрой фантазии» – Големом Пауля Вегенера, вампиром графом Орлоком Мурнау, женщиной-роботом из «Метрополиса» Фрица Ланга, сомнамбулом Чезаром из «Кабинета доктора Калигари». Утопичность, машинность, технологичность нового мира была обратной стороной интереса к потустороннему и неживому – все эти черты декадентской культуры начала века достигли своего расцвета в межвоенный период 20-х годов.

Последовательный сторонник документального кино, Вертов создаёт свой главный шедевр – фильм «Человек с киноаппаратом» в 1929 году, доводя до абсолюта уже предложенные «киноками» идеи, одновременно экспериментируя с монтажом и операторской работой. Стремление к минимализму в содержании парадоксальным образом выдвинуло на первый план именно режиссёрскую и операторскую работы. В отсутствие титров и сюжета новый подход к монтажу превратил «Человека с киноаппаратом» в уникальную картину в методологическом отношении. Именно «картиной о методе» называл её В. Шкловский (в это же время теорией советского киномонтажа помимо Вертова занимались Пётр Кулешов и Сергей Эйзенштейн). «Мысль, говорил Дзига, должны нести не столько сами по себе кадры, сколько их сочетание в определённой последовательности. Возникла новая оценка роли кадра как элемента построения кинофразы»[2].

Сложный сценарий (по мнению некоторых критиков восходящий к кино-наброскам В. Маяковского «Как поживаете?» (1926-го) и очевидно связанный с фильмом «Берлин: Симфония большого города» Вальтера Руттмана[3] (1927 г.)) был построен на идее наблюдения за единым целостным ходом жизни – неразрывно связанной человеческой и машинной – от пробуждения до засыпания – от открытия к закрытию. Монтаж Вертова-Кауфмана подчёркивал сходство и различия в единстве противоположностей – от чисто визуальных эффектов «открытые глаза/распахнутые шторы», до глубоких экзистенциальных тем, ранее принадлежавших литературе и театру: свадьба/развод, рождение/смерть.

Идём в кино

Идём в киноНовое авангардное кино оказалось востребованным лишь в первое послереволюционное десятилетие. Совсем ещё молодое киноискусство пережило серьёзную ломку уже во время культурного поворота 1930-х годов. Фильм «Человек с киноаппаратом» был задвинут в фильмографии Вертова на второй план. Его визуальный ряд плохо соотносился с воспеваемыми формами соцреализма (хотя в идейном смысле они имели немало сходств). Жизнестроение должно было смениться «воспеванием» новой жизни. Идеи Вертова («выйти на улицу из павильона» – желание, естественное для документалиста, и возрождённое в новом игровом кино) нашли своё развитие и дальнейшее воплощение в западноевропейском кинематографе – спустя много лет главный идеолог «новой волны» Жан-Люк Годар встал во главе «Группы Дзиги Вертова», переосмыслив и вернув к жизни старые идеалы.

Авторы статьи рекомендуют к просмотру фильм «Человек с киноаппаратом» в музыкальном сопровождении альбома The Cinematic Orchestra “Man With The Movie Camera” (2002), см. на илл. — изображение обложки этого альбома.

Список литературы:

Дзига Вертов. Статьи. Дневники. Замыслы. М., 1966.

Дзига Вертов в воспоминаниях современников. М., 1976.

Рошаль Л. Дзига Вертов (жизнь в искусстве). М., 1982.

Николай Антонов,

Сергей Бондаренко

[1] М. Блейман. История одной мечты // Дзига Вертов в воспоминаниях современников. М., 1976, с.57.

[2] М. Кауфман. Поэт неигрового / Дзига Вертов в воспоминаниях современников. С.71.

[3] Руттман неоднократно заявлял о своей приверженности «советской теории монтажа» (Эйзенштейн, Вертов, Кулешов): последовательность кадров построена на столкновении ритма, эмоций, направления движения на экране.

[4] М. Кауфман. Поэт неигрового // Дзига Вертов в воспоминаниях современников. С.71.