«Нога»

Военные ужасы и кошмары «мирного» времени в XX-м веке заставили считаться с реальностью безумных и сюрреалистических сюжетов в литературе и в кино.

В начале 90-х годов вышел самый реалистический из всех советских и российских фильмов о войне – «Нога» Никиты Тягунова.

В начале 90-х годов вышел самый реалистический из всех советских и российских фильмов о войне – «Нога» Никиты Тягунова.

Этот классический «забытый» фильм (тем не менее регулярно упоминаемый кинолюбителями и кинокритиками в числе «сильнейших кинокартин 90-х») – одна из жертв «переходного периода» в истории страны, в своё время был лишён надежд на экранную жизнь. (см. «Фильмы, поражённые в правах» // Новая Газета, 27.03.06).

Помимо весьма ограниченного проката скорому «забвению» фильма «поспособствовал» уход из жизни его создателей: два года спустя после режиссёрского дебюта при странных обстоятельствах умер Никита Тягунов, по прошествии ещё нескольких лет скоропостижно скончалась сценарист фильма – Надежда Кожушаная. «Многие» (если подобное слово здесь уместно) зрители впервые могли увидеть этот фильм только в 2006 году – в рамках проведённого Ларисой Малюковой небольшого киноликбеза – фестиваля «Кино, которое мы потеряли».

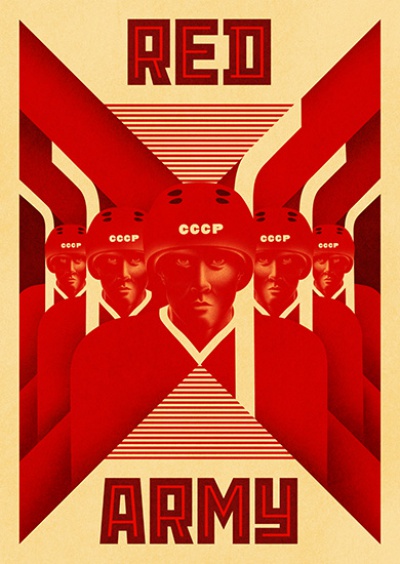

В большинстве источников «Нога» фигурирует как «первый советский фильм о войне в Афганистане» – и искушённый зритель уже способен вообразить себе мощный антивоенный пафос, перестроечное обличение советского режима, сочувствие к трагедии совсем молодых военных «ветеранов»…

Однако рассказать обо всём этом «Нога» может лишь максимально отстранившись от действительности, превратив её в условность, творчески её переосмыслив. В основу сценария положен одноимённый рассказ Уильяма Фолкнера – его основная сюжетная коллизия – ампутированная нога главного героя-солдата начинает жить своей отдельной жизнью, превратившись в своеобразного Голема (не-человека в облике человека) – жестокого и бездушного двойника своего хозяина. Сам образ «ноги», чрезвычайно насыщен разнообразными коннотациями: в разное время в нём видели и молодость, трагически потерянную солдатом на войне, и его волю к жизни, парадоксальным образом несущую смерть. В буквальном смысле нога стала такой же метонимией как и «Нос» Гоголя – но если в зеркальном отражении Нос – это сон, то Нога – агон – предметом рассмотрения в фильме Тягунова стали «фантомные боли», переживаемые главным героем, перерастающие, по словам одного из критиков, в «фантомное существование» одноногого ветерана, его двойника-ноги, целой страны, лишённой полноценного послевоенного будущего.

Столь же эфемерна предполагаемая «реалистичность» образов военных ветеранов в фильме Тягунова – в самом начале которого два друга-солдата гуляют по Таджикистану, напевая первые строки «Божественной Комедии» Данте в переводе Лозинского, положенные на маршевую мелодию. Другое «общее место» антивоенных фильмов – сцены в госпитале – в изображении Тягунова становятся едва ли не самыми жестокими и сатирическими во всей картине, а иногда и прямо издевательскими – как, например, в единственном в своём роде эпизоде сочинения «афганцами» песен о войне.

Погибший друг, нога, потерянная в бою, сама афганская война – всё это в истории героя становится своеобразнойфигурой умолчания. О войне нельзя говорить (в одной из сцен главный герой подписывает специальную бумагу о неразглашении), ногу потерял, «попав под трамвай», и может быть, оттого так трудно оказывается смириться с потерей друга, который повсюду является ему наяву (приём, вокруг которого построен более поздний фильм на ту же «послевоенную» чеченскую тематику – «Живой» Александра Велединского). Ирина Шилова писала об этом: «Неправедность миропорядка, когда за эту неправедность должен расплачиваться не только виновный, но и участник, вовлечённый в ад происходящего не по собственной воле, а по долгу перед отечеством, обнаруживается в киноповествовании, сделанном не столько в бытовом, сколько в метафорическом ключе, использующем фантазийное, мистическое для схватывания не частного случая, а мучительной, фатальной, неразрешимой и вечной проблемы» [1].

Жестокая, циничная нога сама начинает убивать, и тем самым утверждает свое право на существование. Можно надеть на эту ногу оруэлловский сапог, топчущий лицо человека – и перед нами готовый образ будущего.

Литература

Н. Кожушаная. Прорва [и др. эссе и киносценарии]. – СПб., 2007.

90-е. Кино, которое мы потеряли. сост. Л. Малюкова. – М., 2007.

И. Шилова. Просмотрены и забыты // Новая Газета, №8 от 6.02.06 / URL: http://www.novayagazeta.ru/data/2006/08/31.html.

«Нулевой дубль» // Новая Газета, №51 от 10.07.06 / URL: http://www.novayagazeta.ru/data/2006/51/35.html.

Л.Малюкова. Фильмы, поражённые в правах // Новая Газета, №22 от 27.03.06 / URL: http://www.novayagazeta.ru/data/2006/22/41.html.

Сергей Бондаренко

Иван Шеманов

[1] И. Шилова. Просмотрены и забыты // Новая Газета, №8 от 6.02.06.