«Я пока жив...» (Фронтовые письма 1941 - 1945 гг.): рецензия на книгу и полный текст

Сборник подготовлен и издан нижегородскими архивистами. В него включены письма фронтовиков, их родственников и знакомых, а также репродукции фотографий корреспондентов, выявленных в архивных фондах. Сборник не только вводит в оборот неопубликованные документы и семейные архивы нижегородцев, но и показывает происходившие события глазами непосредственных участников войны.

«Я пока жив…» (Фронтовые письма 1941 — 1945 гг.) / Сост. М. Ю. Гусев. Н. Новгород, 2010. — 304 с.: 8 л. ил. — 1000 экз

Автор рецензии: А.П. Пудалова

Опубликовано: Отечественные архивы, No. 4, 2010 (источник)

«Анютка, будешь в Работках, спиши мне песенку с пластинки «Тайга золотая» в исполнении Виноградова и если найдешь — песенку из кинофильма «Музыкальная история», которую исполняет Лемешев, начинающуюся словами: «Ах ты, душенька, красна девица, мы пойдем с тобой, разгуляемся»» (Док. N 103)….

Сборник подготовлен и издан нижегородскими архивистами к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. В него включены письма фронтовиков (солдат, офицеров), их родственников и знакомых, а также репродукции фотографий корреспондентов, выявленных в архивных фондах.

Сборник подготовлен и издан нижегородскими архивистами к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 гг. В него включены письма фронтовиков (солдат, офицеров), их родственников и знакомых, а также репродукции фотографий корреспондентов, выявленных в архивных фондах.

В 1980-х — начале 1990-х гг. в Государственном архиве Горьковской области (ныне — Центральный архив Нижегородской области, ЦАНО) было сформировано несколько коллекций фронтовых писем, полученных из разных источников: из районов области, от нижегородского радиожурналиста и др. Идея их издания возникла у архивистов еще в середине 1990-х гг., однако подготовка книги началась только в 2008 г., когда интерес общества к этим источникам уже не вызывал сомнения.

У сборника две цели: одна — научная, связанная с выявлением и введением в оборот неопубликованных документов ЦАНО, Государственного общественно-политического архива Нижегородской области и семейных архивов нижегородцев; другая — общечеловеческая, призванная обнародовать и сохранить для потомков имена непосредственных участников войны, а также показать происходившие события их глазами.

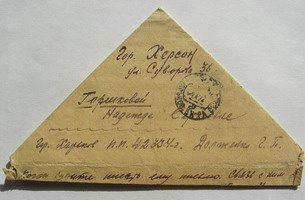

В издание вошло 216 писем, авторы которых принадлежали к различным социальным группам, имели разный образовательный уровень и жизненный опыт. С их помощью архивисты постарались представить некий срез общества, показать реальное отношение участников военных действий к происходившим событиям, их мировоззрение и духовные приоритеты. Основным критерием отбора документов являлись значимость содержания писем, а также их фактологическая и эмоциональная составляющие. Большинство документов — письма в конвертах, почтовые открытки, солдатские «треугольники» и так называемые «солдатские письма» на бланках, позволявшие обходиться без конвертов и марок. Писем, отправленных на фронт, чрезвычайно мало, ведь сохранить их в боевых условиях было сложно.

Внутри сборника документы расположены в алфавитно-хронологическом порядке, что вполне оправданно, поскольку главная задача составителей — показать личность, психологию человека, оказавшегося в экстремальных условиях войны. Каждый блок писем предваряет краткая биографическая справка об авторах. Правда, о некоторых из них сведений не обнаружено, ряд писем датирован по косвенным источникам.

Сборник подготовлен в соответствии с Правилами издания исторических документов в СССР (М., 1990). В исключительных случаях при передаче текста в точности сохранены орфографические и синтаксические особенности оригинала. Имеется солидный научно-справочный аппарат: историко-археографическое предисловие, биографические справки об авторах писем, примечания к тексту, именной и географический указатели, а также список использованных источников. Удачно, что в биографических справках во избежание путаницы указана современная административно-территориальная принадлежность упомянутых населенных пунктов.

Публикуемые письма были отправлены родным и близким, знакомым, бывшим коллегам, школьным учителям, преподавателям, партийным и советским органам, организациям, где их авторы трудились до войны, незнакомым людям, родственникам погибших. Именно беспокойство за оставленные семьи заставляло фронтовиков обращаться в райкомы с просьбой помочь жене, родителям, детям. В коллективном письме бойцов и командиров жене погибшего однополчанина кроме заверений в том, что в ответ на гибель ее мужа они будут «нещадно уничтожать гадов», пока не освободят свою «прекрасную Родину», содержится еще и просьба принять «скромный подарок 319 рублей как память о товарище» (Док. N 67).

В первый год войны фронтовики в основном рассказывали о тяжелых военных буднях: долгих переходах, рытье окопов, артобстрелах, нехватке продовольствия и табака.

«Два дня ни одного куска хлеба не видим, дают только два раза супу без хлеба на 4 человека котелок. Чуть только ноги таскаем, что будет дальше, не знаем», — пишет родным Н. Т. Жеглов, но тут же добавляет: «Но пока жив и здоров» (Док. N 44).

Успех советских войск под Москвой вселил в бойцов надежду на скорое окончание войны (видимо, по аналогии с Отечественной войной 1812 г.):

«Вам известно, что на всех фронтах немца гонят, он отступает, внутри его страны идут волнения, солдаты его армии уже стали дезертировать… из чего можно сделать вывод, что война скоро кончится и с победой мы должны вернуться домой» (Док. N 45).

Однако с конца 1942 г. место несбывшихся надежд в письмах заняли описания зверств гитлеровцев:

«Это такие людоеды, которые заставляют жителей на временно захваченной территории сидеть на льду, в подвалах голодными и холодными, а сами тащат и грабят у них до последней курицы» (Док. N 3).

Например, И. С. Горохов сообщал родным, как он

«шел по обугленным улицам сел и городов, видел сожженные трупы стариков и женщин, и маленьких детей» (Док. N 31).

Единственным и естественным желанием советских солдат после всего увиденного было дать «жару культурной нации» (Док. N 59), бить «беспощадно, сурово, не щадя» (Док. N 60).

В 1944 — 1945 гг. содержание фронтовых писем изменилось: в них все больше ностальгии и меньше рассказов о боевых действиях. Уставшие от бесконечных боев и картин разрухи солдаты в основном интересовались здоровьем родных, их успехами в учебе и труде, признавались в любви, тосковали по мирной жизни.

Несколько особняком стоят письма бойцов родителям и женам погибших однополчан. Многие из них не просто сообщали о гибели близкого человека, а стремились поддержать родственников, вступали с ними в переписку, старались помочь материально. В одном из таких писем солдат, рассказав о героической гибели своего однополчанина, просил его мать:

«Многоуважаемая… Прасковья Ивановна, прошу считать меня вашим сыном» (Док. N 21).

И в дальнейшей переписке он обращался к ней «многоуважаемая маменька Прасковья Ивановна», обещая ходатайствовать перед командованием о предоставлении ей необходимых документов для получения льгот как семье погибшего героя (Док. N 22). Такая трогательная сыновняя забота не может не задеть читателей за живое.

Безусловно, фронтовые письма не самый надежный источник для изучения истории Великой Отечественной войны. Зачастую их писали после боя, в минуты затишья, некоторые вещи припоминались. Бытует мнение, что люди боялись откровенно излагать свои мысли, помня о цензуре. Думается, что нежелание подробно рассказывать о войне диктовалось не столько страхом перед военной цензурой, сколько стремлением хоть ненадолго оторваться от страшной реальности, попыткой вернуться в привычный домашний мир. Именно поэтому бойцы так ждали писем из дома и старались на них ответить.

«Анютка, будешь в Работках, спиши мне песенку с пластинки «Тайга золотая» в исполнении Виноградова и если найдешь — песенку из кинофильма «Музыкальная история», которую исполняет Лемешев, начинающуюся словами: «Ах ты, душенька, красна девица, мы пойдем с тобой, разгуляемся»» (Док. N 103).

А это уже другое письмо:

«И чем труднее обстановка, тем больше я думаю о вас, мои любимые, хочется скорее быть опять среди вас, держать на руках Галочку и Юрика и радоваться ими, а они тобой, и когда пишу это письмо, я как будто разговариваю с вами, мне хочется сказать вам, когда вы садитесь обедать, то оставляйте место и для меня» (Док. N 130).

Тематика опубликованных писем — наглядное свидетельство того, чем человек жил на фронте: думать все время лишь о боях невозможно, солдат всегда тянуло к мирной жизни. Может быть, это один из самых интересных результатов данного сборника, получившего большой общественный резонанс и ставшего достойным подарком нижегородских архивистов к юбилею Победы.

-

Полный текст книги (архив rar, текст в формате pdf) «Я пока жив»(Фронтовые письма 1941-1945 гг.) на сайте государственной архивной службы Нижегородской области доступен по ссылке