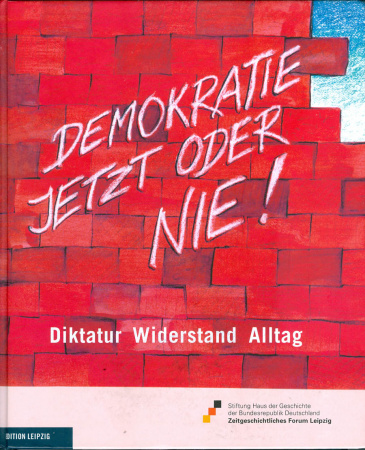

«Жизнь других». Материалы по истории ГДР Форума Новейшей Истории в Лейпциге

По словам главы Форума – Райнера Эккерта, «большинство людей, ежегодно посещающих музей – люди, сочувствующие СЕПГ, социалистической партии ГДР». Прослеживая историю страны после окончания Второй Мировой войны вплоть до первого десятилетия нового века, экспозиция и материалы Форума призваны объяснить, обосновать, «сконструировать» историю двух Германий – объяснить причины их расхождения и неизбежность воссоединения.

Что было раньше: падение стены или свобода? Кем были противники существовавшей в ГДР системы: героями или жертвами? Отвечая на эти вопросы, создатели Форума полемизируют с воображаемым оппонентом, представляя ему историю краха ГДР, государства, построившего «реальный социализм».

Социалистическое хозяйство в ГДР 60-70-х гг. было явлением идеологическим и социальным в не меньшей степени, чем экономическим. Для партии и государства по-прежнему «внешний фасад» системы зачастую был важнее реального содержания. В то же время по объективным экономическим показателям ГДР в 70-е годы была самой преуспевающей страной Варшавского договора. Проблематизации этих вопросов посвящена статья Энрике Гирмон «Alltag im “real existierenden Sozialismus”».

«Жить, учиться и работать по-социалистически есть долг трудового коллектива» – так, например, звучал один из лозунгов, которые «Новая Германия» ежегодно обнародовала к государственным праздникам – 1-му мая, «Международному празднику трудящихся, борцов за мир и социализм», или к 7-му октября, «Дню республики». Предприятия готовили плакаты и транспаранты с лозунгами. Как заявил Вальтер Ульбрихт в Дрездене в 1960-м, «Жить по-социалистически – значит видеть не только «Я», но и «Мы», думать не только о показателях производства, но и о людях, которые производят».

картинке устремлений трудящихся – необходимо было «вести себя по-товарищески продуктивно в коллективе, ценить развитие и укрепление социалистического духа выше материальных благ». Фабрики были постоянно озабочены выполнением и перевыполнением плана. Чтобы поощрять трудящихся добиваться всё более высоких достижений, режим раздавал всё больше орденов и почётных званий, которые обычно были соединены с какой-нибудь, пусть и небольшой, денежной премией – совсем без материального вознаграждения ничего не получалось, даже при социализме.

картинке устремлений трудящихся – необходимо было «вести себя по-товарищески продуктивно в коллективе, ценить развитие и укрепление социалистического духа выше материальных благ». Фабрики были постоянно озабочены выполнением и перевыполнением плана. Чтобы поощрять трудящихся добиваться всё более высоких достижений, режим раздавал всё больше орденов и почётных званий, которые обычно были соединены с какой-нибудь, пусть и небольшой, денежной премией – совсем без материального вознаграждения ничего не получалось, даже при социализме.До 1957-го года еженедельное число рабочих часов составляло 48, в 1966-м оно было уменьшено до 45, в 1967 до 44, одновременно была введена пятидневная рабочая неделя. В 1976-м оно было сокращено до 42 ч/н., а трудовой кодекс 1977-го года провозглашал «пошаговый переход к сорокачасовой рабочей неделе». В ФРГ к этому времени сорокачасовая неделя уже была реальностью для 90% занятого населения.

Большая личная ответственность и ориентированность на рынок утверждалась в «Новой экономической системе планирования и ведения народного хозяйства», сокращаемой NÖSPL. Провозглашённая Вальтером Ульбрихтом на IV съезде СЕПГ в 1963-м году, программа должна была придать новый импульс истощённой экономике. Духовными отцами реформы были хозяйственники Гюнтер Миттаг и, прежде всего, Эрих Апель, карьера которого была полна крутых поворотов: с 1940-го по 1944-й он возглавлял одно из отделений в ракетном конструкторском бюро Пенемюнде под руководством Вернера фон Брауна. После войны он занимался конструированием ракет в Советском Союзе и затем долгое время считался в стране СЕПГ «человеком русских». В 1953-м он приехал в ГДР, где, в начале даже не будучи членом партии, стал министром тяжёлого машиностроения. С 1960-го он был членом ЦК СЕПГ, а с 1963 – председателем Госплана и зампредом совета министров.

Большая личная ответственность и ориентированность на рынок утверждалась в «Новой экономической системе планирования и ведения народного хозяйства», сокращаемой NÖSPL. Провозглашённая Вальтером Ульбрихтом на IV съезде СЕПГ в 1963-м году, программа должна была придать новый импульс истощённой экономике. Духовными отцами реформы были хозяйственники Гюнтер Миттаг и, прежде всего, Эрих Апель, карьера которого была полна крутых поворотов: с 1940-го по 1944-й он возглавлял одно из отделений в ракетном конструкторском бюро Пенемюнде под руководством Вернера фон Брауна. После войны он занимался конструированием ракет в Советском Союзе и затем долгое время считался в стране СЕПГ «человеком русских». В 1953-м он приехал в ГДР, где, в начале даже не будучи членом партии, стал министром тяжёлого машиностроения. С 1960-го он был членом ЦК СЕПГ, а с 1963 – председателем Госплана и зампредом совета министров.В эпоху Ульбрихта всё ещё был актуален девиз: «Так, как сегодня мы трудимся, завтра мы будем жить». При Хонеккере это уже значило: «Если я что-то делаю – я делаю это и для себя». Таким образом, лучшая жизнь при социализме больше не отодвигалась в будущее, но, после обращения к «потребительскому социализму», должна была быть «здесь и сейчас». Новое стратегическое направление в рамках объявленной Хонеккером в 1971-м году «единой социально-экономической политики» было создано для удовлетворения потребительских нужд.

«братских» странах соцлагеря. Он вырос уже в течение 60-х: витрины в магазинах были более или менее заполнены продуктами первой необходимости, хотя выбор не был очень уж разнообразным. Росли розничный товарооборот и потребление на душу населения, цены на хлеб, молоко, отечественные фрукты и овощи оставались стабильными – и до конца существования ГДР невысокими. Государство субсидировало производство основных продуктов питания и некоторых потребительских товаров. Для каждого продукта существовала твёрдая, назначаемая государством цена. Это приводило к тому, что себестоимость товаров часто была выше, чем стоимость при их реализации.

«братских» странах соцлагеря. Он вырос уже в течение 60-х: витрины в магазинах были более или менее заполнены продуктами первой необходимости, хотя выбор не был очень уж разнообразным. Росли розничный товарооборот и потребление на душу населения, цены на хлеб, молоко, отечественные фрукты и овощи оставались стабильными – и до конца существования ГДР невысокими. Государство субсидировало производство основных продуктов питания и некоторых потребительских товаров. Для каждого продукта существовала твёрдая, назначаемая государством цена. Это приводило к тому, что себестоимость товаров часто была выше, чем стоимость при их реализации.С самого основания СЕПГ на её знамёнах были написаны лозунги равноправия женщин и их активного участия в экономической жизни страны. Таким образом, партия следовала социалистическим традициям и одновременно делала ставку на большее количество рабочей силы. С 1946-го года в советской зоне оккупации отмечалось 8-е марта – международный женский день – с поздравительными открытками, цветами, бригадными праздниками и вручением медали им. Клары Цеткин. В 60-е годы собирались конгрессы под лозунгом «Нашей республике нужны все женщины – всем женщинам нужна наша политика». Специальные программы занимались повышением квалификации женщин в технических специальностях. Официальной структурой, представлявшей интересы женщин в ГДР, был Демократический союз женщин Германии – одна из массовых организаций, служивших «приводными ремнями» СЕПГ. Председателем женского союза была с 1953-го по 1989-й годы Ильзе Тиле. В течение десятилетий число членов союза оставалось неизменным – около 1,4 млн. женщин.

«Равноправные, равноквалифицированные и равнопризнанные» — такими были женщины на работе, в политике и в семье по отношению к «своим мужьям». На VIII съезде партии в 1971-м Эрих Хонеккер с гордостью объявил, что равноправие женщин в ГДР «в высокой степени осуществлено» и пришёл к выводу, что «ни одна капиталистическая страна не может похвастаться равными успехами».

«Равноправные, равноквалифицированные и равнопризнанные» — такими были женщины на работе, в политике и в семье по отношению к «своим мужьям». На VIII съезде партии в 1971-м Эрих Хонеккер с гордостью объявил, что равноправие женщин в ГДР «в высокой степени осуществлено» и пришёл к выводу, что «ни одна капиталистическая страна не может похвастаться равными успехами».Высокая степень участия женщин в производстве была нужна государству из-за постоянной нехватки рабочей силы в экономике ГДР. Вместе с тем на протяжении десятилетий идеал женщины менялся: если в 50-е годы это просто женщина-труженица, то в 60-е это должна была быть хорошо образованная работница, а ещё позже интересам государства стал соответствовать образ женщины — квалифицированного работника и при этом матери семейства. Эти трансформации прекрасно отражены в пропагандистском искусстве ГДР.