Венедикт Март в стихах и протоколах

Игал Халфин во второй главе своей книги о тактике и стратегии допроса, расщепляет обвиняемого на две части: один из них, реальное историческое лицо, сидит перед следователем, второй — лирический герой того текста, которым собственно и является само дело. Этот второй может быть «шпионом», может встречаться с иностранцами в конспиративных кафе и квартирах, передавать секретные сведения и заниматься «вредительством». Его связь с первым весьма относительна — зачастую она гораздо менее ощутима, нежели связь автора и героя в литературном произведении. Что неудивительно — ведь редактурой и кураторской работой в уголовном деле занимается следователь, а не обвиняемый.

Есть такой герой и в деле Венедикта Марта, там он выступает под своим настоящим именем –– Венедикт Матвеев. Круг знакомых Матвеева очевидно антисоветский: «бывшие», белогвардейцы, недавние футуристы и недобитые авангардисты из 20-х. По законам жанра знакомые превращаются в «преступную организацию», собрания в «сборища», жизнь — в преступление.

Хотя стихи Матвеева — формально лишь незначительная часть обвинений против него (расстрелян он всё же как «японский шпион»), сам текст его обвинительного заключения — несравненный социальный комментарий к тому стихов Марта.

Как в старом советском анекдоте: «это статья, а не тост!» — декадентские приключения Марта в стихах, в прозе следственного дела Матвеева становятся формулой из обвинения: «на почве наркоза окончательно морально разложился». Кажется, что и сам Март указывает на творческое переосмысление своего героя: среди изъятых при аресте бумаг находится текст его романа с посттолстовским заглавием «Война и война». «Ну вот, наконец-то, прочтут роман!» — пересказывают последние слова поэта при аресте его свидетели.

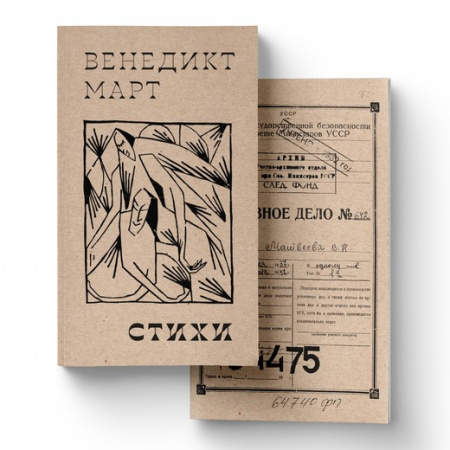

Идея «Тэслита» — издавать вместе со стихами следственное дело их автора (с небольшими комментариями к действующим лицам и пропусками в части совсем уж формальной документации) кажется почти универсальной. Так можно было бы переиздать Мандельштама. Определенно, это было бы уместно в случае с Бабелем. С тем же жанром экспериментируют авторы никому не известного альманаха «Красный обыватель» о советском самиздатском журнале «Зубоскал».

Сын Венедикта Матвеева, Уотт-Зангвильд-Иоанн Матвеев, после войны эмигрировал в США, где стал профессором и преподавателем русской литературы. Его стихотворение об отце — и следователях в его деле — было известно и часто перепечатывалось в конце Перестройки. А если вспомнить, что Питтсбургский университет, где преподавал профессор Матвеев — тот самый, что издал книгу Халфина о литературе в следственных делах, комплект, наконец, окажется полным.