Нужно ли верить следственному делу?

В манифесте “Коммунистический постскриптум” философ Борис Гройс достаточно категорично определяет роль языка в советском обществе: это главный инструмент власти и ее политический “медиум”. Если в капиталистическом обществе “медиумом” являются деньги (и способ их обращения — свободный рынок), то при коммунизме решающим является слово — оно директивным образом подчиняет себе экономику и судьбу человека. Следственное дело, заведенное в 30-е годы — радикальный пример такого ультимативного контроля, одна из его высших точек. Дело — папка с документами, которые следователь собирает по ходу работы над обвинением — от справки на арест и протоколов допросов до характеристик с места работы и технических экспертиз. На всех этих текстах, отличных по форме друг от друга, лежит общая печать редактуры самого следствия. Следователь — прежде всего куратор собранных материалов, они появляются (или, может быть, исчезают), согласуясь с его решением и “видением”. Таким образом, в результате мы, как правило, получаем законченный сложносочиненный текст. Попытка прочесть его неизбежно сталкивает нас с рядом вопросов.

Последние слова

Вероятно, главное отличие следственных дел довоенного времени (пресловутый срок засекречивания на “75 лет с момента создания”) от остального советского делопроизводства заключается в том, что их действительно довольно много читают. В поисках “последних слов” своих близких к протоколам обращаются потомки, исследователи занимаются изучением дел известных обвиняемых. Первый (и самый важный) вопрос возникает в момент чтения первого же допроса — верить ли ему? Верить легче, если человек твердо держится на допросе и не признает своей вины. А что если он “течет” и оговаривает себя, своих коллег или даже близких? Последнее особенно болезненно, учитывая, что часто у читающего в голове существует заранее заданная демаркационная линия, отделяющая “жертв” от “стукачей”. Картина сразу же распадается на части. Оказывается “дед/отец//муж” “сам” оговорил себя и свою семью? Ведь он подписал, это “его рука”?

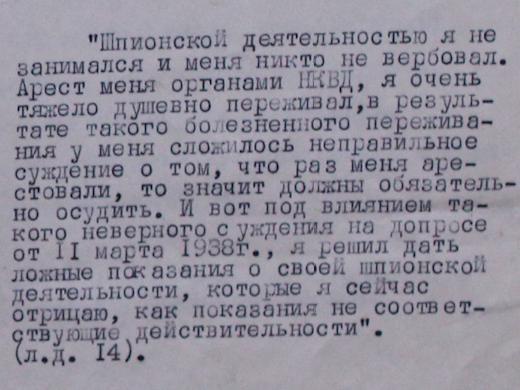

Другая, столь же естественная реакция — полное неприятие написанного. Разумеется, “его (её) пытали”, а в подписанном тексте нет ни слова правды. Более того, если дело доходит до очной реабилитации и человек сам пишет бумагу с прошением об этом, он перечисляет в ней подробности следствия, физические и моральные пытки, которым он подвергался, перед тем как подписать показания.

В процессе реабилитации 50-х годов, а иногда даже раньше, на волне бериевских амнистий, рассматривались в том числе и дела следователей, превышавших свои полномочия. Здесь мы и узнаем о манипуляциях с текстами допросов, подписании “пустых бланков” перед тем, как машинистка впечатает в них нужные показания, “альбомы” с заготовками признательных показаний на все случаи жизни, в которых необходимо только заменить имя подследственного и, иногда, уточнить характер его преступления. Так значит ли это, что от любых претензий на “правдивость” показаний следует заранее отказаться?

Существует так же и третий путь, связанный с более глубокой критикой языка следственного дела. В проскакивающих время от времени неожиданных словах, нешаблонных деталях всегда есть соблазн увидеть “реальность” (“ну, эту подробность невозможно было придумать”) — напротив, в канцелярских оборотах следователя и в таких же ответах обвиняемого — кальку, шаблон. Некоторые подступы к этому подходу замечательно встроены в повествование в полемике Глеба Морева и Валерия Шубинского о следственных делах поэтов Хармса и Введенского. Шубинский пишет о “психологической инерции”, которая заставляет нас фехтовать постановлениями о реабилитации против обвинительных заключений — хотя и те, и те, зачастую, состоят из одного и того же “материала”. Морев предлагает историзировать вопрос — действительно, следдела конца 20-х совсем не равняются делам эпохи Большого террора. Но и здесь мы начинаем тонуть в презумпциях — “похоже” ли это или “не похоже” на “правду”.

Провиденциализм

Разумеется, следственные дела — далеко не единственный пример подробного пристрастного рассмотрения сложного исторического источника. Рассуждения об их верифицируемости чем-то напоминают полемику об исторической достоверности русского летописания. В советское время марксистский, диалектический способ прочтения летописного свода, как правило, был весьма критическим по отношению к содержанию. Если сам текст летописей может быть составлен исключительно из конъюнктурных соображениях текущего момента, факты перетасованы, контроль над изложением находится в руках местных властей, то, действительно, кто или что мешает летописцам писать “неправду”?

Во второй половине XX-го века, в работах И. Еремина, а затем Д. Лихачева и А. Лаушкина была реконструирована другая точка зрения: в текстах летописей нет ничего случайного, потому что само изложение в них носит провиденциальный характер. Каждый летописец, ведущий свою хронику, отсчитывает ее от начала времен, включает в контекст Священного Писания и христианской истории. Постоянные библейские реминесценции в летописях, использование того же образного языка, так или иначе подчеркивают “неслучайный” характер происходящих событий. У каждого явления есть своя причина. Таким образом Библия представляла собой канон для летописца, ответственность которого перед Священным текстом была так велика, что умышленная фальсификация оказывалась невозможной.

Существует ли подобный канон для автора следственного дела? Кажется, что да — существует, и это тот новый язык политического террора, разлитый в обществе и предполагавший поиск врагов и перманентное раскрытие все новых заговоров. Отсюда в практике и появляются “альбомы” и заготовки с заранее составленными “показаниями”. Большие дела режиссируются на большой сцене — это открытые процессы, опыт которых ретранслируется в газетах и радио. Эта реальность в одинаковой степени может быть знакома и следователю, и обвиняемому. На все том же районном примере Ватлин утверждает, что большинство “признавшихся”, по-видимому, подписывало протоколы не из-за применения или под угрозой прямого насилия, а в результате особых “уговоров” следователя: “Играя на моих патриотических чувствах к Родине, ультрируя <утрируя> моим стремлением быть максимально полезным для органов в борьбе с врагами народа, Каретников добился подписания мною протокола только потому, что записанное им в протокол, на фоне опубликованных до этого в газетах материалов о процессах в районах Московской области, на фоне общей обстановки, известной всем на МОСП, казалось правдоподобным”. (с. 49). Социалистическая сознательность призывает искать врагов повсюду, не отступая и перед границей собственного сознания.

“Советская инквизиция”

Другой известной параллелью к советскому следственному делу 30-х годов были материалы средневековых процессов инквизиции (к этой теме в отечественной медиевистике первой половины века был повышенный интерес). Главным художественным тропом в советской гуманитарной науке всегда был эзопов язык, и потому многие исследования об инквизиции писались и читались современниками советского террора почти как политические памфлеты.

Причем, вероятно, даже более важными параллелями были не жестокость дознавателей и метафизический характер обвинений, а сама логика ведения дела. Как убедительно доказывает Карло Гинзбург в своем микроисторическом исследовании на ту же тему (“Сыр и черви”) — сомнений в наличии ведьм и еретиков нету ни у дознавателей, ни у обвиняемых. В средневековом сознании ведьмы столь же реальны, как и костры, на которых их сжигают. А механизм их создания прежде всего и заключен в следственном процессе над ними.

Советский пример из 30-х годов держится на той же аналогии: следователь и обвиняемый могли придерживаться разных взглядов на конкретный вопрос обвинения (а иногда даже оба соглашаться с тем, что конкретное обвинение несостоятельно) — однако само наличие связывающего их между собой процесса предполагает их взаимную веру в то, что такого рода преступления существуют. Советский Союз действительно окружен врагами, вредителями, кто-то в самом деле готовит покушения на Сталина, Молотова, Ворошилова (список продолжается), а потому вопрос данного конкретного обвинения может быть решен диалектически.

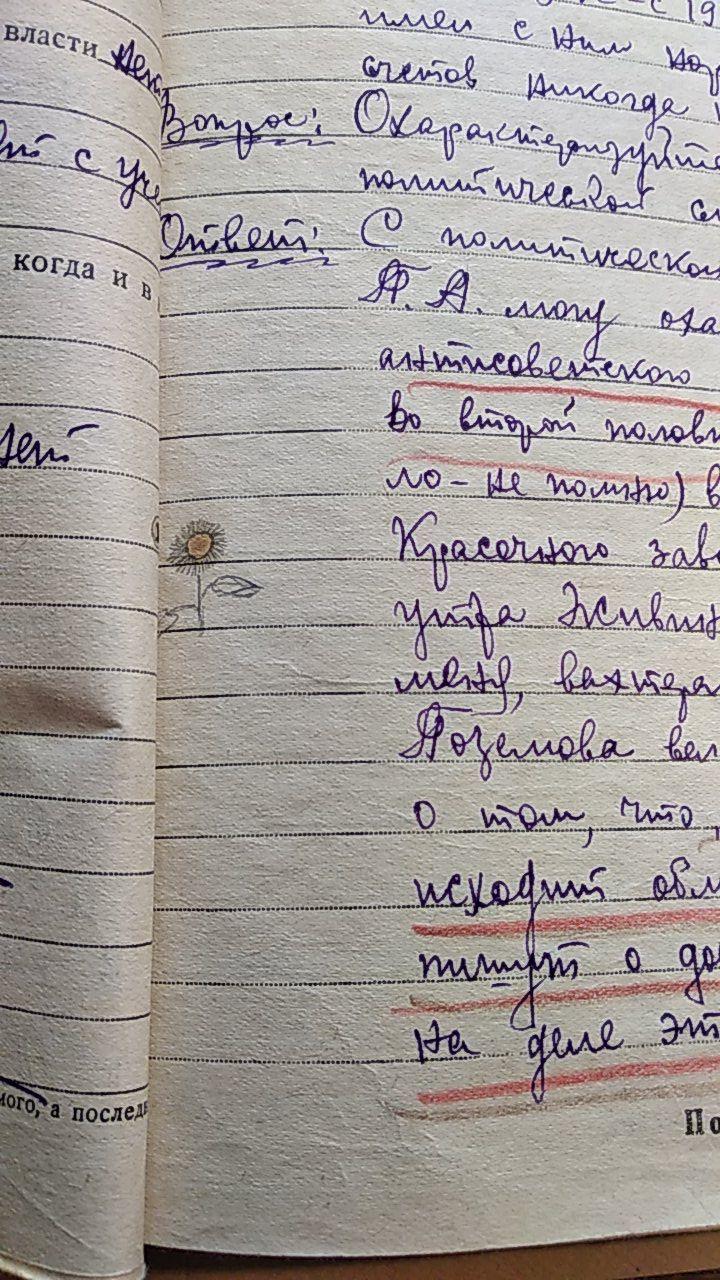

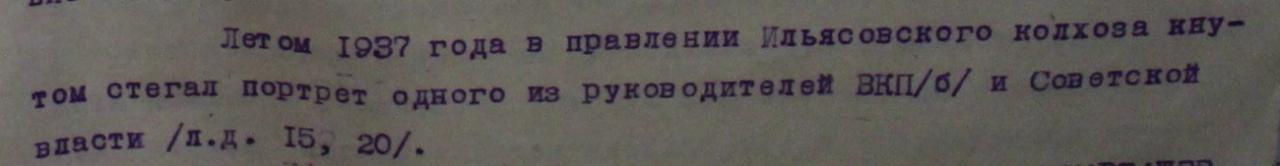

Все сказанное особенно справедливо в отношении самых массовых обвинений второй половины 30-х. Статья 58.10, ч.1 — “антисоветская агитация” — то есть, по сути, обвинения за высказанное (а, возможно, и не высказанное) мнение в присутствии свидетелей. Подтверждения “сказанного” вполне могут быть подделаны следствием — через подставных свидетелей или даже простой самовольной “впиской” в дело следователем. Но и в этом случае (тем более в этом случае) — не возникают ли у обвиняемого по ходу дела, даже невольно, “антисоветские мысли”? Если его уже карают, по сути, за мыслепреступление, так ли важно, возникает ли оно до или в процессе следствия? Как очень точно высказывался по этому поводу герой книги Гинзбурга мельник Меноккио: «Это правда, я говорил, что кабы не боязнь суда, я бы сказал такое, что всех бы привел в удивление; и еще я говорил, что, доведись мне повидать папу или короля или князя, я бы много чего сказал, и пусть меня потом хоть расказнят, мне это безразлично”. “После этого, — продолжает Гинзбург, — ему предложили “говорить свободно”, и он отбросил всякую осторожность”.

Так что же тогда “правда” в следственном деле? Это провиденциальная правда нового типа, диалектическая правда своего времени. Правда не о конкретном политическом преступлении конкретного человека, а реальность текущего момента, входящего в резонанс со всеми окружающими его событиями. Каждое признание, каждый протокол ложится кирпичиком в основании общего дела, которое становится действительным как раз благодаря наличию этого протокола. Таким образом, “правду” о деле созидает сам следователь (иногда — при поддержке обвиняемого). И пусть с фактической точки зрения он “лжет”, однако сама фиксация этой лжи и создает настоящее преступление. В этом смысле каждое следственное дело не говорит правды о каждом конкретном обвиняемом, но заключает в себе правду обо всей картине в целом. И разрушение этой правды становится возможным только с разрушением единого канона, единого официального языка изложения истории событий, который происходит уже значительно позже — когда становятся возможными пересмотр дела и реабилитация.

Библиография

К. Гинзбург. Сыр и черви. М., 2000

Б. Гройс. Коммунистический постскриптум. М., 2007

А. Ватлин. Террор районного масштаба. М., 2003

Г. Морев, В. Шубинский. “Пусть меня расстреляют, но форму я не одену”

А. Гусев. “Процесс” Сергея Лозницы: посетитель спектакля

А. Архипова, Е. Михайлик. Опасные знаки и советские вещи

И. Еремин. Литература Древней Руси (этюды и характеристики). М., 1966.