Инструмент памяти

С одной стороны, такого рода мемориал является высказыванием государства о том, что «политические репрессии» — это национальная трагедия, забывать о которой нельзя (слово «Помни» на 22 языках — часть мемориала). С другой стороны, именно сейчас в России при молчаливом согласии государства происходит «ползучая реабилитация» Сталина, и все большая часть населения считает его роль в истории положительной. Российские и международные правозащитные организации говорят не только о наличии политических репрессий в современной России, но об их усилении в последние годы. Одновременно с открытием памятника в Петрозаводске идет суд над Юрием Дмитриевым, одним из наиболее деятельных собирателей и хранителей памяти о жертвах репрессий, дело против которого все знакомые с его обстоятельствами называют политическим. За несколько дней до открытия памятника его автор Георгий Франгулян записал обращение в поддержку Юрия Дмитриева.

Все это важно именно для анализа памятника как высказывания. Обычно такие монументы фиксируют достигнутый в обществе консенсус относительно трудных страниц прошлого, то есть оказываются завершающим этапом процесса его переосмысления. В России это переосмысление носит принципиально фрагментарный и противоречивый характер, определенных акцентов нет, как нет и консенсуса, а потому памятник помимо воли его создателей оказывается не носителем безусловного смысла, но участником полемики наравне с другими памятниками и мемориалами.

На окраине центра

Одним из самых дискутируемых обстоятельств, связанных с памятником, еще на этапе обсуждения проекта, было его расположение. По замечанию архитектурного критика Григория Ревзина, «памятник, чтобы он был заметен, нужно располагать в каком-то символическом месте. Вернее, он будет работать тем сильнее, чем более символическое место для него выбрано». Пространство на пересечении Садового кольца с Проспектом Сахарова таковым, безусловно, не является.

По точному замечанию директора Сахаровского центра Сергея Лукашевского, выбранное для памятника место «на окраине центра» Москвы — очень хорошо отражает место, которое отводится памяти о советском терроре в коллективной памяти россиян. Отрицать важность этих событий невозможно, а потому их оттеснение на откровенную периферию (в условное Бутово или Коммунарку) вызовет слишком сильное сопротивление, с которым трудно будет спорить. Поэтому памятник нужно разместить в пределах Садового кольца — «большого центра» Москвы. В то же время постановка советского государственного террора в центр коллективной памяти означало бы необходимость полноценного переосмысления всего советского прошлого, в котором невозможно было бы остановиться на полпути и пришлось бы переоценивать основания современного российского государства, к чему власть сегодня не готова.

Опыт других стран в мемориализации ключевых событий своей истории указывает на прямую связь положения мемориалов этих событий и их места в коллективной памяти общества. Эти мемориалы далеко не всегда располагаются в непосредственном символическом центре столицы — хотя место для одного из самых важных примеров такого рода, Мемориала жертвам Холокоста в Берлине рядом с Бранденбургскими воротами было найдено именно исходя из этих соображений. По этой же логике выбрано место для строящегося прямо сейчас Мемориала жертвам Холокоста рядом со зданием Парламента в Лондоне.

Впрочем, названные примеры — скорее исключения. Исторические центры столиц городов как правило уже чем-то застроены, а к старой памяти в большинстве стран принято относиться бережно. Куда чаще важные мемориалы выносятся в символически важные места, а иерархия значение мемориализуемого события обозначается другими средствами. Мемориальный комплекс «Яд ва-Шем» в Иерусалиме размещен на Горе Герцля, рядом с могилой отца-основателя государства Израиль, национальным кладбищем и важнейшими музеями. Мемориал жертвам геноцида в Ереване расположен на холме Цицернакаберт, символически главенствующим над городом. Точно так же символически возвышается над городом Мемориал жертвам голодомора в Киеве или мемориал «Девять башен» в Назрани, посвященный жертвам советских репрессий против ингушей и чеченцев (в последнем случае значение репрессий в национальной памяти подчеркивается еще и тем, что «Девять башен» символически главенствуют надо всем комплексом «Мемориала памяти и славы»). Наконец, построенный Франсиско Франко мемориал в Долине павших, призванный символизировать примирение испанской нации после Гражданской войны, хотя и удален от Мадрида на 58 км, занимает огромное пространство 1350 гектар и поражает размерами сооружений.

Другой способ увеличить силу монументального высказывания — поместить его в исторически важное место, пусть и не центральное или доминантное с пространственной точки зрения. Часто это символически важное место связано именно с мемориализуемыми преступлениями. Таковы выставочный центр «Топография террора» в Берлине, построенный на месте штаб-квартиры и тюрьмы Гестапо, Мемориал жертвам Холокоста в Вене, расположенный на территории средневекового еврейского квартала и над руинами сожженной в XV веке синагоги, или Парк памяти в Буэнос-Айресе, посвященный жертвам преступлений аргентинской хунты и расположенный на территории военного аэродрома, с которого совершались печально знаменитые «полеты смерти». В 2004 году комплекс зданий Школы механиков военно-морских сил (ESMA), в которых располагалась одна из главных тайных тюрем хунты и где погибли несколько тысяч человек был превращен в «Пространство памяти, популяризации и защиты прав человека». На 17 гектарах в центре Буэнос-Айреса расположился музей истории «Грязной войны» и штаб-квартиры аргентинских и международных правозащитных организаций.

Со всех названных точек зрения место расположение «Стены скорби» подчеркнуто периферийно. Она находится не просто не в символическом центре, но на одном из самых неудачных мест в пределах «большого центра». Пространство на пересечении Садового кольца и Проспекта Сахарова никогда не мыслилось как площадь. По словам Ревзина, это «случайно возникший в процессе прокладывания Новокировского проспекта пустырь», место здесь «максимально ослабляет потенциальное значение памятника». Кроме того, располагаясь перед огромным и безликим фасадом бывшего Министерства авиационной промышленности СССР (пристроен к постконструктивистскому комплексу Даниила Фридмана в конце 1980-х) памятник оказывается подчинен ему, воспринимается как его придаток, а не самостоятельное художественное высказывание.

Символический территориальный центр России — это, безусловно, Красная площадь. О том, что памятник жертвам репрессий должен быть установлен именно там, говорят с начала обсуждения этой идеи — такие проекты уже предлагались на конкурс, организовывавшийся обществом «Мемориал» в 1988-1989 годах. Сейчас в этом символическом центре находится только один мемориал — Мавзолей Ленина, основателя советского государства. (Примечательно, что мемориала победе на Красной площади нет, а могила Неизвестного солдата была размещена в Александровском саду и только в 1961 году.) Это логично, если считать современную Россию преемником именно СССР. В то же время открытие памятника жертвам государственного террора одновременно с присутствием на Красной площади инициатора этого террора довольно красноречиво свидетельствует об иерархии этих событий в предлагаемой россиянам модели коллективной памяти.

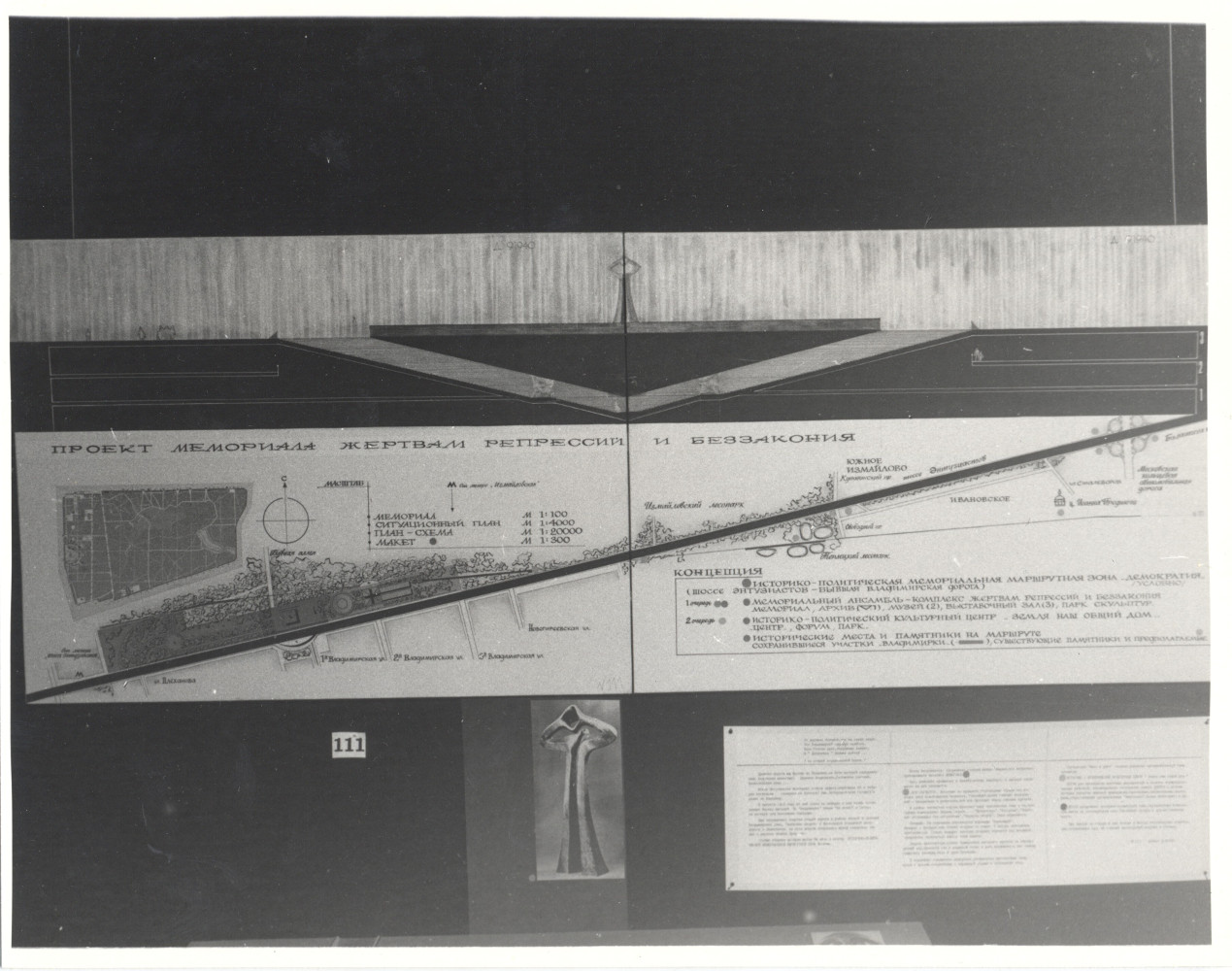

Традицию размещения мемориальных комплексов на некотором удалении от центра в России иллюстрирует мемориал на Поклонной горе — это большой парк на возвышении, где исторически приветствовали важных гостей и где Наполеон безрезультатно ждал ключей от Москвы. Очевидных вариантов для сооружения аналогичного мемориального комплекса, посвященного памяти о репрессиях нет. Один из проектов, предложенных на конкурс в 1988-1989 годах, предполагал превращение в мемориальный комплекс Измайловского парка (первоначально ПКиО имени Сталина), располагающегося вдоль бывшего Владимирского тракта, по которому с XVIII века отправлялись этапы в Сибирь. В последнее время слышны рассуждения о том, что для создания «Парка советского периода», включающего мемориальный комплекс, идеально подходит территория ВДНХ.

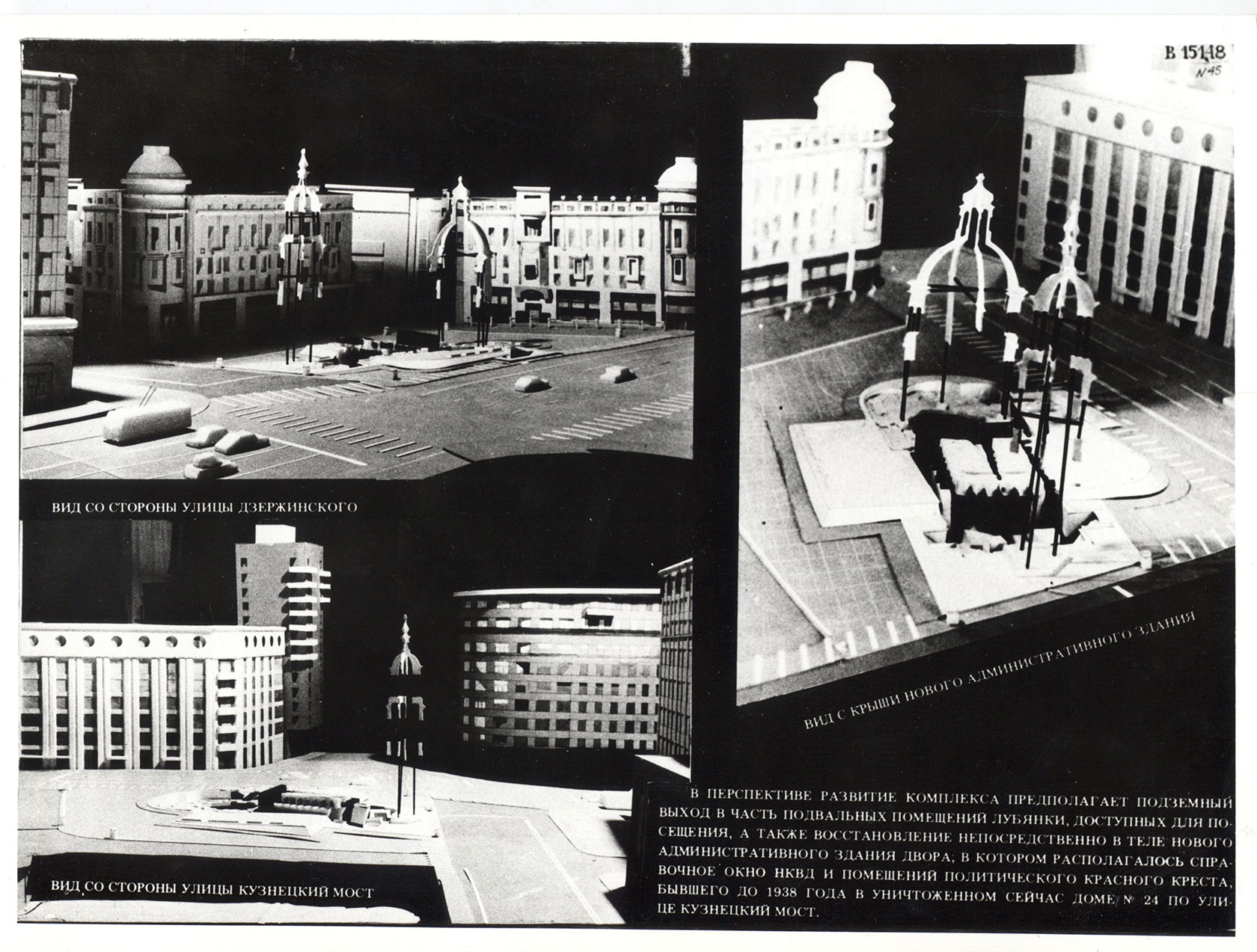

Главное место в Москве, символически связанное с историей государственного террора — безусловно, Лубянская площадь. Создание мемориала с использованием зданий Лубянки рассматривалось многими авторами проектов на конкурсе 1988-1989 годов. Именно поэтому установка Соловецкого камня на Лубянке в 1990 году была важной символической победой — по словам филолога Нины Брагинской, одного из основателей общества «Мемориал», этот камень «снес Дзержинского»: «Хотите верьте, хотите нет, а памятники воюют. (…) Положили камень — через год Дзержинского не стало». Однако иерархически комплекс зданий Лубянки продолжает главенствовать над площадью (построенный в этом году неподалеку и «освятивший», по выражению авторов ряда публикаций, Лубянку Собор новомучеников и исповедников российских с площади не виден). С точки зрения современных градостроительных практик, офисам спецслужб, безусловно, не место в центре современного мегаполиса, в них куда логичнее было бы разместить музей истории ГУЛАГа, однако, это дело не самого близкого будущего.

От дирижирования памятью к соучастию

Однако куда более важным, чем место расположения памятника, представляется вопрос о том, как именно он может «работать», чтобы максимально ясно сообщать закладываемый в него смысл. Этот вопрос выводит на куда более общую проблему функционирования средств монументальной пропаганды в современных условиях.

Как отмечают современные исследователи мемориальной культуры, монументальная пропаганда сегодня стремительно теряет то значение, которое она имела в начале и середине прошлого века. Национальные государства и тоталитарные режимы слишком активно использовали этот ресурс для решения пропагандистских задач и «монополизации памяти». «Отныне уже невозможно использование этой эстетики без понимания, что она «скомпроментирована», использована до конца самыми бесчеловечными режимами, — отмечает урбанист и социальный философ Елена Трубина (Места памяти, монументы и «новая» демократия // Топос. Минск, 2000, №3). — Можно сказать, что в XX веке нарастает разочарование в возможностях монументов и понимание, что возможности увековечивания памяти с их помощью в известном смысле исчерпаны». Как отмечает в послесловии к своей книге «Памяти памятников» (Москва, РГГУ, 2015) историк культуры Светлана Еремеева, если изначальной задачей монументов было пробудить память отдельного человека, сегодня «классические» памятники воспринимаются как берущие эту задачу на себя и освобождающие отдельного человека «не обременять себя личной ответственной памятью и рефлексией по поводу прошлого, а довольствоваться существованием формального поминального знака».

Чтобы не восприниматься как пустые «поминальные знаки» современные памятники должны учитывать эти изменившиеся обстоятельства; в новых условиях они «работают» тем сильнее, чем более готовы не дирижировать памятью, но соучаствовать в ней. Неслучайно, поэтому, современные мемориалы все заметнее отходят от стилистики XX века, перемещая фокус внимания с собственно монументов на формы взаимодействия со зрителем и посетителем и все более соприкасаясь с пространством современного искусства и даже акционизма. Наиболее яркий пример — импровизированные мемориалы на «Площади мая» в Буэнос-Айресе. В центре этой площади, с 1970-х годов ставшей символом общественного противостояния государственному террору аргентинской хунты 1976-1983 годов, родственники репрессированных во время ежегодных маршей устанавливают разборные конструкции, вывешивая на них фотографии своих родных. Эта конструкция становится центром театрализованных мемориальных и политических акций.

Попробуем рассмотреть описанную тенденцию на примере российских мемориалов, попробовав локализовать в ней «Стену скорби». Как представляется, ключевым моментом для различения старой (советской, тоталитарной) мемориальной традиции и новой (гражданской) служит противопоставление безличной (и «безучастной») памяти о жертвах и личной, предполагающей участие и взаимодействие («интерактивной»).

Пример предельно безличного памятника — могила неизвестного солдата в московском Александровском саду. Причем эта обезличенность вполне концептуальна и сознательна. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен» — хорошая формула, позволяющая закрыть разговор о поиске и идентификации останков погибших, лежащих в братских могилах по всей стране. Этот страх перед личностным поминовением представляется не вполне случайным: безличный и вырванный таким образом из контекста частной и семейной памяти «неизвестный солдат» куда легче присваивается государственным культом, чем сотни тысяч и миллионы имен, сразу слишком заметно перетягивающие государственный культ в сторону частных историй и частной жизни вообще. Стоит помнить, что одной из причин, по которым 9 мая до 1965 года не был нерабочим днем, было нежелание Сталина давать слишком большую символическую власть поколению непосредственных участников войны — должное представителям этого поколения начали отдавать позднее, когда они уже вышли на пенсию и перестали быть активными членами общества.

Пример мемориального пространства, не предполагающего свободы форм выражения, но при этом ориентированного на личную память — открытый в октябре этого года «Сад памяти» на Бутовском полигоне в Москве. Этот мемориал (установленный без участия государства — на пожертвования потомка одного из расстрелянных здесь людей) воспроизводит привычные монументальные формы, но на его гранитных сводах, воспроизводящих расстрельный ров, выбиты имена всех расстрелянных, сгруппированные по дням расстрелов. Однако важно, что Бутово — это далеко не только «Сад памяти», но довольно многочисленная и живая православная община, созданная потомками расстрелянных (первый храм на прилегающей территории открыт в 1996 году, второй, включающий музейную экспозицию, в 2007 году), и активно действующий Мемориальный центр, среди задач которого — подготовка полноценного музея и полной базы данных пострадавших, собрание архива воспоминаний о преследованиях христиан в советское время и изучение международного опыта обустройства «мест памяти». В Бутово существует сложившаяся культура коммеморации со стороны родственников убитых, многие из которых приезжают сюда регулярно.

Предельно личный, «народный» мемориал — кладбище Сандармох, организованное на месте расстрелов заключенных в 1937 году, обнаруженном Юрием Дмитриевым. Будучи не кладбищем, а лесным урочищем, где почти нет идентифицированных могил, Сандармох изначально предполагал самоорганизацию мемориального пространства и свободу поиска ее форм для родственников убитых. Одной из найденных форм стали «голубцы» — распространенные именно в Карелии столбы с крышей-домиком, на которых приезжающие в свободной форме помещают имена своих близких. Листки с именами вешают и просто на деревьях, нередко это даже не фиксация имени, а просьба к другим посетителям о помощи и взаимодействии — записки «ищем такого-то, расстрелян тогда-то». Также в свободной форме национальные общины устанавливают памятные знаки своим погибшим соотечественникам — полякам, немцам, финнам, евреям, казахам и так далее. Очевидно, такой народный характер мемориала по мере того, как он становится все более заметным в регионе, вступает во все больший диссонанс с официальными формами коммеморации. По словам местных активистов, региональные власти рассматривают проект «реконструкции» мемориала в традиционном гранитно-помпезном духе (по словам одного из собеседников, «закатать в гранит»), но на это в региональном бюджете пока не хватает денег.

Впрочем, не стоит воспринимать эту модель слишком линейно. Обезличенность может быть сильным средством универсализации высказывания. Мемориал жертвам Холокоста в Берлине — обезличенный, и это придает ему большую символическую силу. Однако частью этого мемориала является расположенный под ним Информационный центр, который как раз несет предельно личное «сообщение». Еще один способ сообщить обобщающему высказыванию личное качество — создание вокруг него в том или ином виде гражданского ритуала, как ежегодная акция «Возвращение имен» у намеренно обезличенного Соловецкого камня. Новая форма такой «конкретизации» памяти — создание при мемориале виртуального информационного центра, как это было сделано авторами сайта «Мемориальное кладбище Сандормох». (Сайт создан в рамках интернет-проекта «Карта памяти» обобщающего данные о всех известных на сегодняшний день захоронений жертв ГУЛАГа; этот проект сам по себе представляет собой важный пример виртуального мемориала жертв репрессий.)

Памятник Франгуляна относится к символическим высказываниям, стирающим индивидуальность жертв ради усиления обобщающего высказывания. «Главная идея скульптуры — говорит автор в интервью «Вечерней Москве», — ее обезличенность. Ведь жертвами стали миллионы людей. Здесь изображены не только люди, но и их души, слезы всего народа. И вся картина — картина ужаса». Бронзовая «Стена скорби», составленная из множества силуэтов, действительно, производит впечатление. Его усиливают подобия курганов, сделанные из карельских камней, закрепленных костылями, которыми крепят рельсы, — отсылка к прокладке заключенными железных дорог. Перед стеной установлены две «скрижали» со словом «помни» на 22 языках и каменные столбы-менгиры, символизирующие, по мысли скульптора, «молчаливых и несгибаемых свидетелей».

Памятник допускает даже возможность своеобразного «интерактива»: в бронзовой стене сделаны просветы-проходы в форме человеческих силуэтов, встав в которых посетитель может ощутить себя частью общей трагедии.

Символическое высказывание получилось, но его обезличенность не компенсируется ни списками имен, ни цифрами. При мемориале не предполагается создания информационного центра (фактически таковым является «Музей ГУЛАГа»), а из информации он несет только список связанных с историей ГУЛАГа 82 регионов России, из которых привезены использованные автором камни, и надпись о том, что мемориал «сооружен по Указу Президента Российской Федерации В. В. Путина на государственные средства и народные пожертвования».

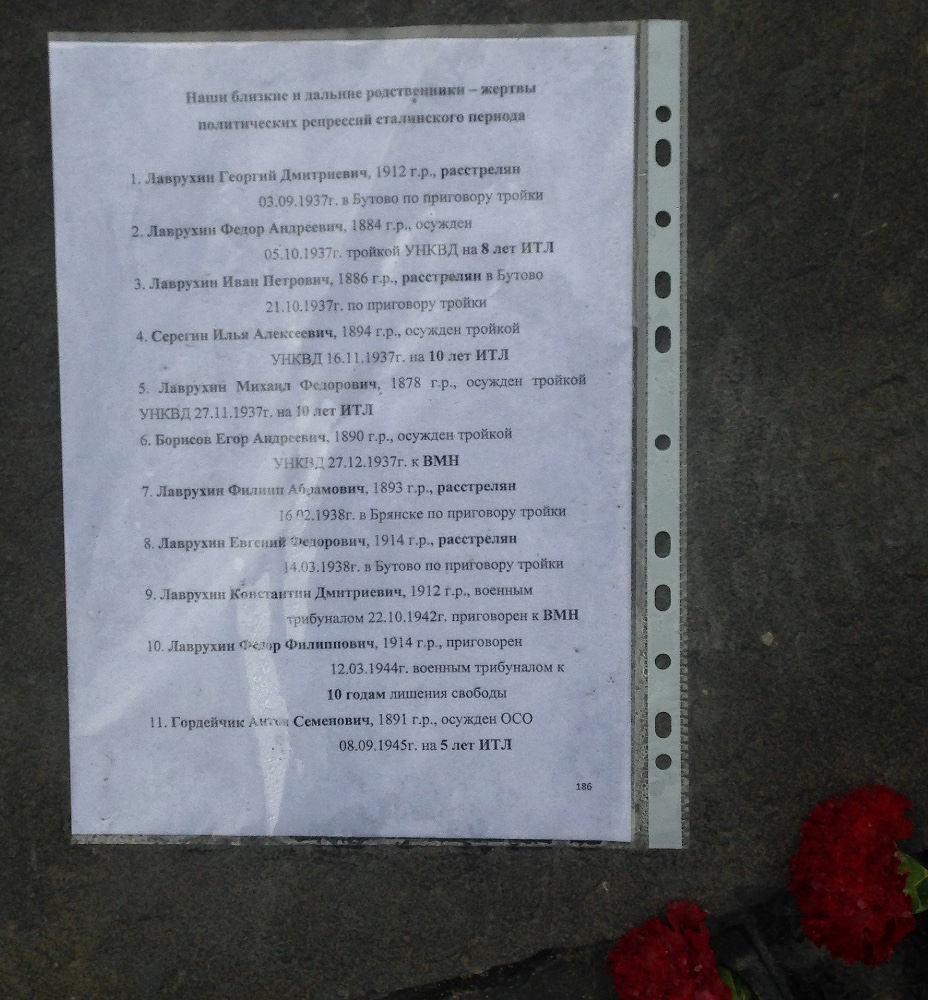

Сознательно или нет, автор памятника робко вступает на поле диалога со зрителем и посетителем. На камнях в его удаленной части выбиты слова, восходящие к фразе Натальи Солженицыной, которую цитировал на открытии президент: «Знать, помнить, осудить и только потом простить». Четыре слова написаны на камнях вразнобой и похожи на надписи, нанесенные посетителями. Будет ли это воспринято как приглашение к разговору? Не исключено, что да; во всяком случае, было бы крайне интересно, если бы какая-то часть монумента могла бы стать пространством для таких высказываний. Отчасти это уже происходит: рядом с этими словами на камнях памятника кто-то уже приклеил листок со списком репрессированных членов своей семьи.

Мемориал как совокупность практик

«Стена скорби» задуманная как носитель «резюмирующего» высказывания власти на тему трудного прошлого страны на деле оказывается участником более широкого мемориального процесса, в котором не один, а много участников. В ситуации, когда памятники жертвам террора соседствуют с памятниками его авторам, или монументами, установка которых диктуется очевидно сиюминутным политическим интересом (памятники Князю Владимиру на «Лужайке Никсона», Михаилу Калашникову в Оружейном переулке, Ивану Грозному в Орле, Сталину на Аллее правителей) значимость этих монументальных высказываний сама по себе крайне невысока. По большому счету эта значимость измеряется не фактом их установки (с такой же легкостью, их можно будет снести при смене политической конъюнктуры), а связанными с ними общественными практиками.

Какими бы ни были мотивы, заставившие государство принять решение об установке памятника жертвам ГУЛАГа, он оказывается частью очень масштабной и набирающей размах общественной практики, связанной с памятью о репрессиях. Открытие «Стены скорби» 30 октября стало лишь одной — пусть самой важной и освещаемой в СМИ — из проходящих в эти дни по всей стране церемоний, связанных с сохранением памяти о репрессиях. Причем это сохранение происходит преимущественно в «интерактивной» форме. 29 и 30 октября акция «Возвращение имен» прошла в 38 городах России (в Москве в этом году в ней участвовало более 5000 человек) и ряде мировых столиц, а аналогичная ей акция верующих «Молитва памяти» — в 20 городах России. Рост внимания к теме репрессий заметен не только в увеличении числа гражданских акций. В этом году значительное число российских независимых СМИ объединились с обществом «Мемориал» для подготовки материалов, посвященных истории и осмыслению советского государственного террора.

Совокупность этих общественных практик и представляет собой общенациональный Мемориал жертвам советского террора. Важно и символично, что в центре этих общественных практик находится общество «Мемориал», выросшее из инициативной группы по созданию всесоюзного памятника жертвам репрессий, собравшейся в 1987 году. Его исследовательская, мемориальная, популяризаторская и правозащитная деятельность многие годы фактически выполняла роль нереализованной в России комиссии памяти и примирения — лучший аналог памятника в современных условиях.

Процесс нарастания волны памяти в России уже идет. Как показывает пример других стран, пытавшихся, подобно России, замолчать свое трудное прошлое, остановить этот процесс едва ли возможно, и перемещение темы репрессий с окраины коллективной памяти в ее центр — вопрос времени. Если «Стена скорби» сможет вписаться в этот процесс — как свидетельствуют распечатанные листки с именами жертв, приклеенные посетителями к его камням, потенциал для этого у него есть, — тем лучше. Если не сможет, процессу пробуждения памяти это никак не помешает.