Снос памятника Дьёрдю Лукачу в Будапеште

В Венгрии разгорается скандал вокруг намерения властей заменить статую философа-неомарксиста еврейского происхождения Д. Лукача памятником соучастнику организации Холокоста в Венгрии. «УИ» попросили нашего регулярного автора и известного унгариста Александра Стыкалина прокомментировать новость.

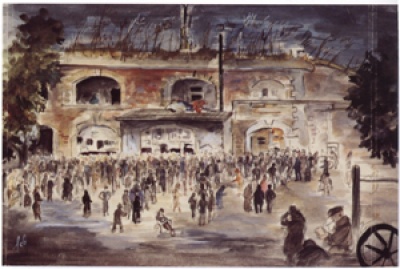

В конце января городские власти Будапешта приняли решение о сносе памятника крупному философу-неомарскисту еврейского происхождения Георгу (Дьёрдю) Лукачу. Мотивом для решения стало с одной стороны активное участие Лукача в коммунистическом движении в Венгрии, а с другой – немаловажная роль, которую он сыграл в просоветском правительстве Яноша Кадара после разгрома Венгерского восстания 1956 года. Также Лукачу приписывается приказ о расстреле нескольких дезертиров (по другим данным – военнопленных) в то время, когда он был комиссаром венгерской Красной армии в 20-х.

Другой стороной новости о сносе памятника является намерение властей заменить памятник одному из наиболее значительных левых мыслителей Европы памятником Балинту Хоману, чьё имя нередко связывают с разработкой законов, направленных на преследования евреев в период Второй Мировой. Еврейская общественность в Венгрии и за рубежом уже выступала с резкой критикой частной инициативы поставить памятник Хоману в городе Секешфехерваре в 2015-м году. Протест поддержали в нескольких западных правительствах, и от идеи установки памятника было решено отказаться, но точка в истории пока не поставлена.

Ведущий научный сотрудник института славяноведения РАН, унгарист Александр Стыкалин комментирует:

Снос памятника Лукачу – это не первый прецедент. Еще в 1990-е годы крайне правые разбили мемориальную доску на доме, где он жил в 1945-1971 гг. Весной этого года также решено было закрыть архив Лукача (филиал отдела рукописей библиотеки Венгерской академии наук). Решение было принято на том основании, что якобы архив неэффективно функционирует, и у него мало посетителей – два человека в месяц. Это не соответствует истине, и я могу лично засвидетельствовать, что туда постоянно приходят исследователи из разных стран. Было много протестов и архив, кажется, отстояли. В частности, было письмо протеста от российских интеллектуалов, организованное Институтом философии РАН, я тоже к нему присоединился.

Можно по-разному относиться к марксистской традиции, но следует признать, что Дьёрдь Лукач – один из титанов европейской мысли ХХ века. Без его работ не было бы Франкфуртской школы и новых левых, с ним всерьез спорили экзистенциалисты. Если говорить о том, какой след оставил Лукач в нашей отечественной культуре, можно напомнить о том, что на русском языке его работа впервые была опубликована еще в 1912 г. в лучшем российском философском журнале тех лет «Логос». На его труды откликались Бердяев, Бахтин. Дискуссия о реализме вокруг книги Лукача (1939-1940) стала центральным событием литературной жизни СССР кануна войны. В 1960-е годы квартира Лукача на Белградской набережной Будапешта напротив горы Геллерт была местом паломничества левых интеллектуалов всего мира.

Его идеи питали и тренировали и его оппонентов–либералов. Для венгерской культуры Лукач один из титанов, это сложно не признавать независимо от политических убеждений. Дело не меняется от того, что Лукач, будучи ярко выраженным космополитом, иной раз проявлял недостаточную чувствительность к некоторым выдающимся ценностям венгерской культуры, давал спорные оценки и т. д.

Марксист Лукач воспринимается как духовный союзник венгерских либералов, представителей национальной либеральной традиции, на которых вопреки фактам возлагается исключительная ответственность за унизительный Трианонский договор, разрушение Венгрии в ее многовековых исторических границах. Орбан позиционирует себя духовным наследником этих традиций Великой Венгрии, однако не до конца, может быть, понимает, что для людей иного дискурса во всем мире фигура Лукача в большей мере – знак величия венгерской культуры, нежели спорные для всех соседей дотрианонские границ страны.

Сооружение на этом месте памятника Балинту Хоману (человеку за пределами Венгрии никому не известному) – тоже знак. Отчасти это знак местечковости орбановского национализма, поскольку масштаб двух фигур несопоставим. Хоман не был нацистом, но был человеком весьма правых убеждений и известен не только как министр культуры в очень правых правительствах. Хоман был историком, соавтором Дюлы Секфю по 6-томной Венгерской истории, классического синтеза национальной историографии.

Но здесь возникает закономерный вопрос, а почему, собственно, не поставить памятник его другу Секфю? Он был выдающимся консервативным мыслителем, фигурой более европейски крупной чем Хоман, но как риторический приём он менее удобен для Орбана. Секфю был сторонник определенного компромисса с левыми и даже сталинским СССР. Он даже был первым послом Венгрии в сталинском СССР, что для Орбана недопустимый факт биографии.

В отличие от Секфю, умершего при коммунизме в статусе действующего университетского профессора, Хоман подается как жертва режима, ведь он действительно умер в тюрьме 2 июня 1951 года. При этом в отличие от других правых мыслителей Венгрии, открыто боровшихся и с нацистами и с советской оккупацией, вклад Хомана в политику куда однозначнее. Как правый политик и деятель в области культурной политики, он запятнал себя сотрудничеством с инициаторами антисемитских кампаний. И дело не меняется от того, что он был крупный историк. Это, очевидно, мало волнует Орбана, так его интересует прежде всего противостояние с венгерскими либералами.

Как венгерская интеллигенция отреагирует на этот вызов – покажет будущее.