«Октябрь» Эйзенштейна: между художественным изобретением и мифом о революции

«Октябрь» создавался по заказу Октябрьской юбилейной комиссии при Президиуме ЦИК СССР. Создание юбилейных художественных фильмов о революции было доверено всего нескольким режиссерам (в 1927 г. на экраны страны также вышли «Конец Санкт-Петербурга» Вс. Пудовкина и «Москва в Октябре» Б. Барнета). Однако именно «Октябрь» стал самым масштабным проектом советского кино 20-х гг. Правда, на его реализацию было отведено менее года. Эйзенштейн и Александров приостановили работу над фильмом о коллективизации «Генеральная линия» и в срочном порядке начали сбор материалов о «десяти днях, которые потрясли мир» (так назывался первый вариант сценария – одноименная книга Дж. Рида послужила одним из его источников).

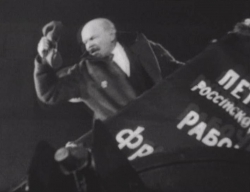

«Стотысячная армия перед киноаппаратами»

|

|

|

| Кадры из фильма |

К съемкам юбилейной киноэпопеи приступили только в апреле 1927 г. Стиль их организации можно назвать «революционным искусством в действии» – сегодня он поражает воображение не менее, чем сам фильм. В распоряжение съемочной группы были предоставлены беспрецедентные по тем временам ресурсы и полномочия. Как написал Эйзенштейн, они осуществляли «внедрение кинематографа в быт».

«Эти полгода мы работали в Ленинграде. По-моему, этот город имеет все основания быть нами недовольным. Мы сражались против его теперяшних привычек, теперяшней его жизни… Мы боролись с людьми, заставляя их возвращаться на десять лет назад»

(здесь и далее – цит. из статьи С. Эйзенштейна «В боях за «Октябрь» / «Комсомольская правда», 2 марта 1927 г.).

В поисках «типажей» «ассистенты ловили людей, подошедших по облику и требуемой роли, и требовали беспрекословного подчинения.»

В городе днем разводили мосты, останавливали трамваи, в отдельных районах отключали электричество. Для съемок исторического выстрела Аврора была заряжена двойным зарядом (для того, чтобы на экране было видно пламя), и многие дома на Невской набережной лишились стекол. Залп батарей Петропавловской крепости горожане приняли за сигнал о начале наводнения и бросились спасать вещи. Говорили, что съемки штурма Зимнего причинили дворцу больше ущерба, чем события 7 ноября 1917 г…

Картину удалось снять за полгода, хотя такая работа, по словам Эйзенштейна, должна была занять полтора – и это «при самом скромном подсчете». Съемки он вспоминает как шесть месяцев бессонных ночей, «жизнь в четвертом измерении».

«Иногда снимали по шестьдесят часов без передышки…Спали на лафетах пушек, на пьедесталах памятников…, в актовом зале Смольного, у ворот Зимнего дворца, на ступенях дворцовой Иорданской лестницы, в автомобиле (лучший сон!)… Остальное время снимали. Всего было снято несколько тысяч сцен. Точно не помню, сколько».

Всего было отснято 49000 метров пленки, охватившей огромный материал (из него в фильм вошло только 2000 м). Однако первоначальный замысел был еще грандиознее: фильм должен был охватывать период от февральской революции до окончания гражданской войны. В окончательный вариант вошли: сцена Февральской революции, встреча Ленина на Финляндском вокзале, расстрел демонстрации 4 июля, наступление Корнилова на Петроград и «Дикая дивизия» генерала Крымова, штурм Зимнего и 2 Всероссийский съезд Советов.

«Вырезать Троцкого!»

Премьера «Октября» была назначена на 7 ноября 1927 г. По воспоминаниям Г. Александрова, в этот же день в монтажную пришел сам Сталин и приказал срочно вырезать все сцены с Троцким («Эпоха и кино», 1983 г.). Оказалось, что утром, во время юбилейной демонстрации, отряды ГПУ пресекли попытку «восстания» «троцкистской оппозиции».

В результате в день юбилея фильм был показан в Большом театре не полностью и фрагментарно. Его перемонтаж и доделка заняли еще несколько месяцев. Наконец в марте 1928 г. С. Эйзенштейн объявил:

«Октябрь» — эта трудная по заданию и выполнению фильма, долженствующая передать зрителю мощный пафос тех дней, которые потрясли мир, устанавливающая наш новый подход к снимаемым вещам и фактам, воздействующая на зрителя новыми трудными методами киноискусства, требующая острого и напряженного внимания, — закончена. Слово за зрителем!» («В боях за «Октябрь»).

Газета «Правда» торжественно сообщала: «100 кинотеатров РСФСР одновременно демонстрируют революционный боевик «Октябрь».

Однако после 1933 г. фильм уже нигде не показывался, хотя и был признан классикой советского кинематографа. Видимо, потому, что в «Октябре» не нашлось места образу Сталина, и не очень удачно вышел Ленин (его роль сыграл рабочий Никандров, выбранный Эйзенштейном на эту роль только благодаря внешнему сходству). К 20-летнему юбилею революции выйдет «Ленин в Октябре» М. Ромма, который закрепит новую модель советской историографии: согласно ей успех переворота обеспечили не «революционные массы», а два лидера – Ленин и Сталин.

«Каталог изобретений»

Эйзенштейн считал, что его фильмы (а также новое, революционное советское кино) должны «перепахивать» психику зрителя как трактор. На протяжении 20-х гг он разрабатывал кинотеории, открывающие путь к прямому воздействию на сознание зрителя.

«Стачка» и «Броненосец Потемкин» воплотили теорию «монтажа аттракционов» – агрессивно-эмоциональных кадров, шокирующих зрителя и вызывающих нужную режиссеру эмоцию (классическим примером стала жестокая сцена расстрела безоружных людей на Одесской лестнице). «Лестницей» «Октября» Эйзенштейн называл сцену развода моста в эпизоде разгона июльской демонстрации – она смонтирована как серия кадров со сценами насилия над безоружными демонстрантами (трупы на площади, издевательство обывателей над раненым большевиком, дамы, колющие его зонтиками, убитая женщина и мертвая лошадь, повисающие над водой).

В «Октябре» «монтаж аттракционов» был дополнен «интеллектуальным монтажом» – т.е. экранными образами, последовательность которых должна была порождать в сознании зрителя определенные ассоциации и понятия. Например, выступление на съезде меньшевика Эйзенштейн смонтировал с рядом арфисток, перебирающих струны, а после речи эсера на экране появляется балалайка (намек на то, что партия называла себя «крестьянской»). Музыкальные инструменты задумывались как метафоры убаюкивающего или легкомысленного выступления ораторов (правда, по словам советского критика и киноведа Н. Лебедева, у простого зрителя возникало недоумение: откуда на съезде Советов взялись музыкальные инструменты?) Зато слова большевика, выходящего затем на трибуну, монтажно подтверждались выстрелами орудий.

Классическим примером «интеллектуального монтажа» стала «нисходящая» серия богов – от Христа к ритуальным маскам и языческим божкам, – которая появляется в эпизоде наступления Корнилова на революционный Петроград. Далее следуют кадры с эполетами и наградными крестами, символизирующими понятие «родина». По Эйзенштейну, эти образные ряды должны были снижать пафос монархического лозунга «за бога, за веру, за отечество».

Фильм «Октябрь» был полон открытий в области киноязыка. Режиссер заставлял экран пульсировать и взрываться в сознании зрителя, его кадры конфликтовали и парадоксально сочетались между собой. Еще много лет Эйзенштейн подробно разъяснял свои монтажные изобретения, сделанные в «Октябре», в теоретических работах и на лекциях студентам-кинематографистам.

«Грубые трюки»

Эти эксперименты вызвали самые разные реакции критиков, партийных работников и «коллег по киноцеху». После премьеры «Октября» в Большом театре Вс. Пудовкин, если верить В. Шкловскому, произнес:

«Как бы я хотел иметь когда-нибудь неудачу такой силы. С этого дня все мы будем работать иначе.»

Основной претензией была «надуманность» и «лишние эффекты», неприемлемые в фильме на такую значимую тему и непонятные массовому зрителю. Например, Н. Крупская, выступавшая консультантом «Октября», в целом признала, что этот фильм – «кусок искусства будущего», но по поводу эпизода расстрела июльской демонстрации писала:

«Никуда не годятся грубые трюки: повисающая над водой на оглоблях при разведении моста убитая лошадь и покрывающий распущенными волосами доски того же моста труп убитой женщины. Чересчур рекламно, «театрально».

Самым радикальным образом «Октябрь» был раскритикован ЛЕФом, теоретики которого отстаивали идею «литературы фактов» и «монтажа фактов». О. Брик в своих статьях указывал на многочисленные отступления Эйзенштейна от реальности. Например, сатирическое педалирование темы «Женского батальона смерти» он считал нарочитым и даже бестактным – тем более, что ударницы, брошенные на защиту Зимнего, сыграли в октябрьских событиях значительно меньшую роль. А сцены, в которых матросы не дают населению грабить царский винный погреб и разбивают штабеля бутылок, Брик назвал плакатными и лживыми, т.к. борьба матросов за винные погреба после переворота была одним из «мрачных эпизодов Октября».

Э. Шуб, режиссер хроникально-монтажного фильма о революции «Великий путь» (1927), написала об «Октябре» статью с говорящим названием «Эта работа кричит»:

«Нельзя инсценировать исторический факт, потому что инсценировка искажает факт.

Нельзя Владимира Ильича заменять актерской игрой и лицом, похожим на Владимира Ильича.

Нельзя, чтобы миллионы крестьян и рабочих, не участвовавших в боях, чтобы наша смена — комсомол и пионеры — думали, что именно по “Октябрю” Сергея Эйзенштейна и Александрова произошли события тех великих дней.

В таких вещах нужна историческая правда, факт, документ и величайшая строгость выполнения — нужна хроника.»

Наиболее взвешенную оценку фильму дал В. Шкловский. В статье «Ошибки и изобретения» (1927) он указал, что эта картина не может рассматриваться в сравнении с хроникальными, это разные приемы творчества. «Октябрь» Эйзенштейна отличает «совершенно гениальная свобода обращения с вещами», и, несмотря на неправильное решение поставленной задачи, главная ее заслуга – «каталог изобретений». А также иронично отметил: если бы не революция, Эйзенштейн и Пудовкин были бы «дикими эстетами». Их тягу к экспериментам востребовало само время, позволив им создавать бескомпромиссные и подлинно «большевисткие» вещи.

Из западных рецензий обращает на себя внимание отзыв немецкого киноведа и критика З. Кракауэра. О «Броненосце Потемкине» он отзывался восторженно, называя его «настоящим искусством» и прорывом кино к «подлинной истории». В следующем фильме Эйзенштейна Кракауэр увидел советскую пропаганду:

«Фильм Эйзенштейна «Десять дней, которые потрясли мир»—это официальная картина о революции. Очевидно, он снят по заказу советского правительства, чтобы история тех памятных дней распространилась по городам и весям. В нем преподносится официально одобренный урок истории: Керенский был таким, Корнилов таким, а мы вот такими. Здесь шли горожане, а там на посту стояли наши. Надо сказать, что, на наш вкус, иллюстраторы кое-где слишком вольно обходились с историей. Зачем нужно было делать Керенского таким трусом? Так ли уж нужен эпизод, в котором юнкера крадут ложки? С нашей точки зрения, подобными деталями создатели картины только без надобности дискредитировали собственное детище.» (З. Кракауэр. Статьи о советском кино).

Подобные подозрения в политической ангажированности Эйзенштейна возникнут вновь во времена постсоветской ревизии советского наследия. Режиссера все чаще будут рассматривать как «тоталитарного художника» и фальсификатора истории, а в его отношении к зрителю видеть воплощение жестокости советской власти, которая делала из населения «новых людей» железной рукой.

От метафор к мифологии

«Октябрь» начинается кадрами разрушения статуи Александра III (в одной из своих заметок Эйзенштейн написал, что он давно мысленно примерял к этому памятнику «вдову» и не смог удержаться от соблазна – тем более, что «какая история без гильотины?»). На самом деле, памятник, торжественно и «всенародно» установленный возле Храма Христа Спасителя в 1912 г, был разрушен в 1918 – согласно декрету новой власти «О снятии памятников, воздвигнутых в честь царей и их слуг». Многие зрители должны были об этом помнить, поэтому очевидно, что кадры с разрушением тяжеловесного монумента были не «историческими», а символическими (в эпизоде «корниловского мятежа» он на глазах у зрителя сам собой «собирается» из обломков). По сути, в самом начале фильма о революции Эйзенштейн заявляет о своем праве на свободное обращение с материалом. Главной его задачей была собственно художественная – создать «100 % эмоционального захвата», как в фильме «Броненосец Потемкин».

Однако советская история обошлась с «Октябрем» по-своему, придав многим его сценам и кадрам документальный характер. Например, кадры с матросами на чугунных воротах Зимнего дворца вошли в советские учебники в качестве фотографий (позже их повторит и тем самым закрепит их «документальность» М. Ромм в фильме «Ленин в Октябре»). В реальности ворота были открыты, а для Эйзенштейна был, видимо, важен символизм кадра с матросом, наступающим ногами на литой царский герб.

Современные историки утверждают, что Зимний был взят значительно меньшими силами, чем это показано в «Октябре» (не случайно в 20-е гг события 6-7 ноября вполне легитимно назывались «переворотом»). Для Эйзенштейна массовость штурма в «Октябре» — значимая часть его социального эпоса и художественный финал трилогии. В жестоких эпизодах разгона демонстраций в «Стачке» и «Октябре», расстрела мирных горожан в «Броненосце Потемкине» он воплощал жертвенность и отчаяние «низов», к которым власть относилась как к «пушечному мясу» (прямая аллегория есть в «Стачке», где кадры разгона демонстрации монтируются с бойней быков). В «Октябре» толпа превращается в «революционную массу», которая переламывает ход истории.

В целом создается впечатление, что «старый мир» претил Эйзенштейну стилистически, своей пышностью и пафосом. И в духе времени, как авангардному художнику ему не жалко было этот «мертвый мир» разрушить. Эти настроения Эйзенштейна хорошо почувствовал В. Шкловский, как человек той же художественной эпохи. В романе «Эйзенштейн» он написал:

«Октябрь» – лента о конце вещей, о другом мире, и в то же время она выражает старый мир через его вещи…»

Личные вещи императорской семьи участвуют в ряде эпизодов «Октября», и на них обрушивается вся ирония и сарказм режиссера (например, в сцене «спальня царицы» матрос видит, как «переглядываются» иконы, пасхальные яйца, горшки, биде, эротическая скульптура и фарфоровая свинья; главной эмоцией этого эпизода Эйзенштейн называл отвращение).

Поэтому начало штурма Эйзенштейн трактует как начало новой эры, которая наступила в полночь, в 00 часов (и не столь важно, что он «подвел часы», т.к. исторически штурм начался после часа ночи). В финале о рождении нового мира возвещают часы всего мира.

«Октябрь» на уроках истории

Возможной сверхзадачей работы с материалами о революции 1917 г. на уроках истории может стать доказательство следующего тезиса:

Последовательность революционных событий давно восстановлена. Однако не факты создают наши знания о прошлом, а их интерпретация, выбор языка описания. Эта проблема до сих пор актуальна: что произошло 25 октября (7 ноября) 1917 г: государственный переворот, Великая социалистическая революция, народный бунт или это был хаос безвластия, которым воспользовались большевики?

Историческая реальность существует лишь как совокупность точек зрения, разницу которых демонстрируют уже воспоминания о тех днях (на уроке можно, например, сравнить цитаты из книг воспоминаний – Дж. Рида, Л. Троцкого, мемуаров «Защита Зимнего дворца» белого офицера А. Синегуба и других).

В этом смысле «Октябрь» С. Эйзенштейна и Г. Александрова является одной из версий исторических событий. Этот фильм позволяет поднять на уроках истории ряд «проблемных» тем и актуальных вопросов (кроме того, благодаря своей многоплановости «Октябрь» может послужить основой факультатива, на котором ученики могли бы формировать исследовательские навыки).

1. Революция и насилие

Насилие — неотъемлемая часть любого восстания и переворота (в канонической советской версии это было «героическое» и «исторически оправданное» насилие угнетенного большинства). История показывает, что революции сопровождаются также всплеском стихийного насилия – эту сторону революции 1917 г. описал М. Горький в цикле статей «Несвоевременные мысли».

Однако для Эйзенштейна как художника тема насилия – одно из глубинных оснований его творчества (см. его статью «Как я стал режиссером»). Фильм «Октябрь» пронизан насилием, однако решается эта тема специфически, отчасти под влиянием социального заказа, отчасти из-за художественных и личных убеждений режиссера.

Какие виды насилия есть в «Октябре» и чем обусловлено их появление? Насилие власти (Временного правительства), насилие и жестокость обывателей, насилие вещей «старого мира», насилие над зрителем… Как сочетается в фильме насилие и авторская ирония? О каком насилии Эйзенштейн умалчивает? Какие из видов этого насилия не исчезли, а преумножились в сталинское время?

Работа с этой темой может строиться в виде группового анализа соответствующих фрагментов.

2. Размышления о природе «мертвой власти»

В фильме Эйзенштейна власть Временного правительства показана сатирически. Как и Ленина, Керенского сыграл непрофессиональный актер (студент с чертами внешнего сходства), и Эйзенштейна совершенно не смущало, что он переигрывает, ни разу не меняя глуповатого выражения лица (этот сатирический портрет можно сравнить с различными воспоминаниями о Керенском как государственном деятеле)

Разоблачению «имперского» властолюбия Керенского посвящены фрагменты с его «восхождением» по царской лестнице и времяпровождением в библиотеке Николая II. Антитезой этим образам является финальный образ подростка-беспризорника, засыпающего на царском троне (не столь однозначный, как может показаться на первый взгляд).

Однако предметы из царского интерьера, с помощью которых сатирически «снижается» образ Керенского, могут стать метафорой любой власти, занятой самолюбованием. Лестница, «демократические» рукопожатия с рядом министров, сравнения с Наполеоном и павлином – каждый из этих образов является ее точно подмеченным символом и применим к любому диктатору или властолюбивому чиновнику.

Задачей при работе с этой темой может стать вычленение и объяснение природы этих символов (метафорическая (павлин), культурно-историческая (Наполеон ) и т.д.)

3. «Октябрь» и советская историография

«Октябрь» заложил основу советской канонической версии истории революции. Однако по мере взятия Сталиным всей полноты власти она корректировалась (появились тезисы о «предательстве» Каменева и Зиновьева, приуменьшилась роль Троцкого и возросла роль Сталина, сформировался образ Ленина).

Как «Октябрь» повлиял на советскую историографию? (героический пафос, массовость штурма, первое вычленение значимых событий). Чем следующий юбилейный фильм М. Ромма «Ленин в Октябре» отличается от «Октября»? (художественные и идеологические отличия).

Эти вопросы могут стать темой самостоятельных исследований.

4. Механизмы агитации и пропаганды

В «Октябре» достаточно много талантливо сделанных, но служащих прямолинейной агитации образов и метафор. Эпизод с «корниловским мятежом» (дискредитация лозунга «за веру, царя и отечества»), тема женского батальона (дискредитация защитников Зимнего дворца), выступления ораторов на съезде (выделение речи большевика), образы Временного правительства (сатира), эпизод «спальня императрицы», «часы всего мира», «гаврош на троне» и др.

Как они сделаны? На какое восприятие рассчитаны? Какие метафоры Эйзенштейна понятны и воздействуют на сознание до сих пор? Какие из них проявляется их двусмысленность или неучтенная режиссером многозначность? Чем они близки к современной рекламе и чем от нее отличаются?

Дополнительные материалы:

- О. Ковалов. «Тень, знай свое место!»

- Н. Клейман. «Что моделирует искусство Эйзенштейна?»

Ольга Романова