Язык гражданского разговора с детьми (материалы дискуссии)

Изучение истории предполагает не только получение представления о ходе исторического процесса («факты», «даты», «победы»), но и выработку аналитического, многослойного отношения к прошлому (и настоящему). Именно о формировании этой аналитической способности шла речь на круглом столе 5-го Московского международного книжного фестиваля «Язык гражданского разговора с детьми». Гражданский разговор — это разговор, в ходе которого ребенок приобщается к истории и — становится гражданином. Материалы круглого стола — ниже.

Круглый стол «Язык гражданского разговора с детьми» состоялся11 июня 2010-го года в рамках цикла обсуждений проблем молодёжи на 5-м Московском Международном Книжном Фестивале.

Дискуссия: • Что такое гражданский разговор с детьми • Как рассказать детям об академике Сахарове •Язык взрослый и язык детский • О чем и какими словами рассказывать детям • Зачем ребенку абстрактые понятия • Что делать ребенку со знанием о «гражданском обществе»

Организатор и модератор дискуссии, переводчик Александра Поливанова сформулировала проблематику обсуждения следующим образом:

- Мы научились отвечать на самые трудные детские экзистенциальные и бытовые вопросы, научились поднимать многие вопросы сами.

- Но смогли ли мы выработать язык для разговора с детьми — с нашими

детьми — на гражданские темы? - Не монополизирован ли детский гражданский дискурс по-прежнему государством и массовой культурой?

«За последние годы мы поняли, что говорить с нашими детьми можно и нужно практически обо всем. Мы преодолели многие табу русской и советской детской культуры. Мы научились отвечать на самые трудные детские экзистенциальные и бытовые вопросы, научились поднимать многие вопросы сами и, как кажется, выработали язык для подобного разговора, — язык честный, лишенный фальши и слащавости, но при этом понятный и эмоционально близкий детям и подросткам. Этот язык проявился в разговорах смерти, о сексе, о семейных отношениях, о зависимости, о болезнях и многом другом.

Однако смогли ли мы выработать язык для разговора с детьми — с нашими детьми — на гражданские темы? Мы как будто договорились между собой о многих вещах, мы хотим, чтобы в России сформировалось гражданское общество, мы много чего делаем для этого. Но разговариваем ли мы об этом с нашими детьми? Не монополизирован ли детский гражданский дискурс по-прежнему государством и массовой культурой? Есть ли

адекватная альтернатива государственной риторике? Кажется ли нам, что годы советской пропаганды в школе и даже детском саду отучили нас от честного разговора с детьми на — все равно ведь — важные темы? Табуирует ли «наше маленькое гражданское гетто» темы, которые монополизирует государство? Как наладить диалог между двумя или более подходами?Почему в России практически отсутствует блок, который занимает важное место в европейской и американской литературе для детей, о гражданском мужестве? Как честно рассказать детям о Сахарове, о Солженицыне, о Королеве, о Валленберге, о демонстрации 25 августа 1968 года и о многом многом других так, чтобы детям было не скучно? Будут ли такие книги написаны языком Бонч-Бруевича, Тынянова, Зощенко или Эйдельмана? Требуется ли создание совсем новой языковой традиции?»

В качестве рабочего материала для обсуждения участникам круглого стола был предложен текст, написанный редактором журнала «Теория моды» Татьяной Григорьевой – гипотетическое вступление к биографии академика Сахарова, предназначенной для 10-13 летних детей <см. приложение>.

Татьяна Григорьева: «Когда мне пришлось браться за это задание, я попробовала оттолкнуться от автобиографии Сахарова. Это несколько страничек, которые он написал во время своей предвыборной кампании для избрания народным депутатом. Но язык, которым там всё изложено, даже мне не слишком много о чём говорит; это набор фраз: о демократизации, о свободе и подобных вещах. Что что за ними стоит – непонятно. Тем более детям.

Существуют книги об истории Натана Эйдельмана, они очень полезны для детей, но детей лет 14-15-ти. А если мы хотим говорить с детьми, которым 10-12 лет? Существуют также замечательные воспоминания участников правозащитного движения: Буковского, Марченко, того же Сахарова, которые написаны захватывающе. Но снова – они рассчитаны не на тот возраст. Поэтому идея была такая – написать нечто интересное для детей, причем для определённого возраста, на материале воспоминаний и свидетельств о Сахарове.

Мне кажется, ключом к такому разговору с ребенком может стать детективный сюжет, таинственная история: например, эпизод из жизни Сахарова, когда он женится на Елене Боннэр, и к ним в ЗАГС КГБ посылает 6 одинаково одетых агентов, кажется, в чёрных очках. Возникает интерес: что это такое? зачем это нужно? Это загадка, требующая разгадки.

В подобной идее, по сути, ничего нового нет, она идет ещё от французской школы Анналов, где персонажами истории предлагали рассматривать не только правителей, царей, военачальников и великих мореплавателей, а еще людей, о которых нам просто что-то интересно знать. Когда речь идет о людях — это всегда понятно, а слова «правозащитное движение», «освободительное движение», «права человека», «гражданское общество» детям не говорят ничего. И это главная проблема».

Ниже – избранные материалы дискуссии, структурированные по темам.

1) КАК ГОВОРИТЬ: ЯЗЫК ВЗРОСЛЫЙ И ЯЗЫК ДЕТСКИЙ

Сергей Лукашевский (директор музея им. Андрея Сахарова): Вы спрашиваете, почему у нас нет «детского языка», для обсуждения гражданских, серьезных проблем. На мой взгляд, его нет и не будет, до тех пор пока у нас не будет «языка взрослого», на котором можно было бы взвешенно рассуждать о тех же проблемах.

Мария Майофис (историк литературы): Отсутствие чёткого языка для обсуждения этих проблем взрослыми — вовсе не препятствие для того, чтобы писать об этом для детей. Возможно, даже напротив – написав об этом для детей, мы многое поймём сами для себя.

Александра Поливанова: Мне-то как раз кажется, что некий общий язык разговора на эти темы для взрослых у нас есть. Снимают фильмы, выходят книги, ставят спектакли. Но почему-то нет ничего похожего для детской аудитории. А это опасно: легко упустить общее взаимопонимание.

Можно вспомнить примеры «детских» произведений из мировой практики: «Maus» Шпигельмана, «Стена» Сиса и «Персеполис» Сатрапи. Т.е. это возможно.

Таким произведением может быть комикс, мультик или рэп – в конце концов, в любой стране рэп-культура так или иначе несёт в себе социальный смысл.

Наталья Мавлевич (главный редактор журнала «Семья и школа»): Ситуация с языком разговора на гражданские темы в чём-то хуже, чем с другими «языками» для детей – по темам сексуального воспитания, смерти и т.д. В нашем случае язык есть – но это язык испорченный, замыленный, засюсюканный. «Когда был Ленин маленький…» и весь этот ужас. Слов-то других нет: справедливость – это справедливость, борьба – это борьба. Но они настолько девальвированы, что их произносить почти невозможно. Мы – общество с отсутствующими нравственными нормами относительно своего прошлого. Для меня позитивный пример – книги Мариэтты Чудаковой про Женю Осинкину. К ним можно относиться по-разному, но, в целом, мне кажется, что это правильный путь разрешения как раз таких вот сложных проблем. В них нет пафоса «ценностей меньшинства», в них рассказано все простыми словами: «ты живёшь в этой стране?», «хотел бы ты изменить свою жизнь к лучшему?» — «у тебя есть такие-то такие-то возможности».

Ирина Ясина (экономист, директор программ фонда «Открытая Россия»): Мне очень близка мысль о проблемах языка именно в отношении гражданских тем и понятий. Когда я читала лекции в Америке, я столкнулась с тем, что на английском говорить было проще – по-русски же каждый раз приходится останавливаться и объяснять: это слово такое, но в данном случае оно обозначает не то, что значило всегда, а то другое и т.д.

Илья Кукулин (литературовед, литературный критик): У меня простейшее замечание: мы живём в обществе, в котором нет консенсуса по важнейшим вопросам – это совершенно не то же самое, что в США устраивать музей Холокоста, например.

Александр Закуренко (школьный учитель): Мне как школьному учителю проблема языка кажется во многом надуманной. Этот язык есть, мы общаемся с подростками на этом языке каждый день. Ситуация с его рефлексией отчасти напоминает образ сороконожки, которая вдруг задумывается, как она двигает одновременно всеми ногами. Проблема в другом.

Чем будет инициирован разговор с детьми?. Должен ли это быть «социальный заказ» или некое размышление над экзистенциальными проблемами? – это ведь два совершенно разных типа рассказа. Во втором случае речь должна идти о том, чтобы вообще рассказывать детям «что такое демократия», «гражданское общество». И, к сожалению, здесь бы пришлось упрощать образ Сахарова, героизировать его – как когда-то было с Лениным. Присваивать себе память о нём, объяснять какие-то базовые вещи через него. Без этого не получается – дети не верят в абстракции.

Николай Гладких (журналист, «Мемориал»): Эффективный способ рассказать ребёнку про историю, демократию и вообще про устройство мира — это игра. С 3-4 до 10 лет, как мне кажется, таким образом можно объяснить ему любую сложную идею.

Можно начать с маленького государства, в котором сам ребёнок – король. Если есть два ребёнка и у каждого из них — своя страна, значит, между ними возникают какие-то отношения, внешняя политика, значит, есть войны.

Дмитрий Ермольцев (историк): Надо чётко развести 2 вещи: содержание и «как рассказывать». Одной из самых старых историй была библейская новозаветная – про «лузера» и «отморозка», которого казнили позорной казнью. И, разумеется, во многом она стала моделью для создания историй в будущем. Отца Георгия Чистякова как-то спросили: «Сколько должно быть переводов Евангелия на русский язык?». Он ответил: «Да сколько угодно». Так и в нашем случае – не может быть одной истории о Сахарове, их должно быть много, они должны быть разными для людей разного возраста и разного уровня образования. И единого языка здесь быть не может. Стоит ли говорить о нём? – конечно, стоит. Проговаривать все эти ценности? – очевидно, да. Вопрос какими словами.

2) О ЧЕМ И КАКИМИ СЛОВАМИ РАССКАЗЫВАТЬ (обсуждение предложенного текста о Сахарове)

Ирина Ясина: Мне неясна функция первых трёх абзацев в предложенном нам тексте о Сахарове. Три абзаца концептуальных размышлений для детей, почти философских. Ребёнок умрёт от скуки, пока будет их читать.

Мне приходилось бывать в музее американской Конституции в Филадельфии – там есть детские книжки, посвящённые ей. Совсем детские – для 5-6 летних. И вот, что там написано – маленький мальчик подглядывает в замочную скважину за своим папой, который разговаривает за столом с какими-то дядями – а затем идёт спрашивать у мамы то, что он не понял. «Права, равные при рождении» — это что? И мама ему начинает объяснять. На примере соседей. Я бы ориентировалась на нечто подобное.

Это огромная проблема – то, что мы в детстве не объясняем некоторые вещи, которые потом человеку приходится вылавливать из воздуха, из телевизора и т.д.

Работая со студентами, я сталкиваюсь с мозгами, настолько залепленными пропагандой, что спорить с ними уже чрезвычайно трудно. Трудно спорить с фактами, с которыми люди уже сжились. При том, что головы у них светлые, они хотят понимать. Но им уже совершенно неясно, зачем им нужна другая точка зрения.

Наталья Мавлевич: По этим полутора страницам видно, что автор пытается по-разному к примериться к Сахарову, зайти с разных сторон. Но главные трудности начнутся дальше. Вы словно рассказываете инопланетянам, что такое борщ. Как делать борщ: что такое свёкла, картошка, как их варить и т.д. Примерно это же приходится делать, чтобы объяснить «взрослые» проблемы 10-летнему ребёнку. Мне в своё время пришлось это сделать. И это было непросто.

Михаил Калужский (культуролог, журналист): Я бы использовал пример даже более радикальный. Люди, бывавшие в музее Холокоста, знают, что там есть детский отдел. И главное его достоинство как раз в том, в чём недостаток обсуждаемого нами текста. В музее рассказывается история. Там, где нет просто рассказанной истории с понятным сюжетом – там нет тех элементов, которые ребёнка рано или поздно заинтересуют. Это довольно универсальный механизм.

Когда-то Николай Гладких из «Мемориала» рекомендовал мне учить для сдачи историю партии, используя схему «волшебной сказки» по Проппу. Эта схема применима и к рассказу о Сахарове. Его биографию можно разложить на тех же действующих лиц – скажем, на «тех, кто помогает» и «тех, кто вредит».

Мария Майофис: Меня насторожили не первые абзацы, а собственно представление героя. Вот эта фраза: «представим себе такого обычного человека…» и дальнейшее развитие. Она здесь не подходит – неясно, что это была за Москва? Какой она была в 30-е годы? Как его мама в то время посылала за хлебом? Что он видел на московских улицах?

И схема Проппа мне также кажется здесь неподходящей. Слишком много есть тонких вещей, которые в неё не войдут. Дети, даже довольно маленькие, готовы к тому, чтобы воспринимать историю, написанную не по законам волшебной сказки. Важно, чтобы то, что там написано было им понятно. Схематизма, в том числе и сюжетного, нужно стараться избегать.

Борис Рогинский (учитель): Огромную роль играет картинка: в детстве над моей кроватью висел портрет Корчака и советские значки с портретами декабристов. Я не знал, кто это такие. В нужный момент, когда прошло время, я спросил – кто это? И вот в этом отношении в тексте заложена скрытая бомба: с одной стороны говорится об истории «обыкновенных людей», истории повседневности; а с другой – речь идёт о герое. И мне кажется, что детскому сознанию понять Сахарова, как я понимал Корчака – как героя, в каком-то смысле легче. Мы в детстве читаем «Мио, мой Мио», читаем «Хоббита» — дети знают, что такое подвиг. Им это как раз и не нужно объяснить.

Другое дело, что для того, чтобы объяснить суть подвига Сахарова, нужно для начала объяснить более простые, более очевидные случаи подвига. Там, где речь идёт о детях. О жизни и смерти. Потом объяснить, что такое водородная бомба. Это не так сложно. Объяснить, что чувствует человек, который эту бомбу придумал. Вполне сопоставимая история с Толкиеном, с кольцом всевластия. Дети готовы к разговору о Сахарове. Не знаю, в каком возрасте его нужно проводить, как информацию нужно дозировать. Возможно, в младшем возрасте вполне достаточно того, чтобы дети просто знали, что был такой человек. Нужен постепенный разговор, начиная с картинки. Это почти член семьи, это важный для нас человек. А книжка должна завершать этот разговор на каком-то этапе – когда папа и мама уже не в состоянии достаточно подробно ответить на вопросы.

Сергей Лукашевский: Я хотел бы напомнить вам об опыте богатой советской исторической мифологии для детей. Почти любая подобная книжка начиналась с предельной короткой, обобщённой и упрощённой зарисовки «коммунистического видения истории»: Был царь, были помещики-капиталисты – они угнетали простой рабочий народ, а вот были люди, которые боролись. Всё.

И вот здесь, в начале текста, у нас такой концепции не хватает.

Кроме того, я бы обратил внимание на пассаж о том, что в разные эпохи для страны важными могут быть люди разных профессий. Мне в этом увиделось некое заявление о том, что мы здесь не будем иметь дело с «историей борьбы». Сахаров выступает кем-то, кого бы на взрослом языке назвали человеком, «задающим моральные ориентиры». Таким образом, этот текст, получается, для детей 13-14 лет, не раньше. Детям вообще-то трудно воспринимать, грубо говоря, проблематику школы Анналов — «важно, как люди пахали землю, какова их была их повседневная жизнь». Для детей история – это действие. Возможно, в нашем случае сама история будет идти в тексте дальше – но тогда есть риск, что ребёнок просто пропустит это вступление, как не содержательное.

Вопрос не только в том, как перейти к самой биографии Сахарова – в ней было достаточно событий – а в том как обрисовать общий исторический контекст. Пока Сахаров просто известный физик, человек, который изобрёл то-то и то-то, проблем нет. Но вот когда он стал «защищать людей от несправедливого суда» — у ребёнка начинают возникать вопросы: о что это такое «несправедливый суд»? Почему он там был? Причём в диссидентской ситуации это не просто «несправедливый суд» (вроде того, в котором богатый всегда засудит бедного), а суд, построенный на совершенно исключительной идеологической основе. И это всё является частью необходимого исторического контекста.

3) «ЦЕННОСТИ МЕНЬШИНСТВА»? ЗАЧЕМ РЕБЕНКУ АБСТРАКТНЫЕ ПОНЯТИЯ И ЧТО ЕМУ ДЕЛАТЬ СО ЗНАНИЕМ О «ГРАЖДАНСКОМ ОБЩЕСТВЕ»

Мария Майофис: Настоящая проблема для меня в том, как объяснить ребёнку, что ему дальше делать с этим знанием – например, о Сахарове. В советское время это было понятнее – нужно было объяснить ребенку, что не стоит особенно распространяться о том, что он знает, в кругу незнакомых людей. А сейчас что? То же самое? Или он просто должен быть готов получать удары от людей, автоматически занимающих другую позицию?

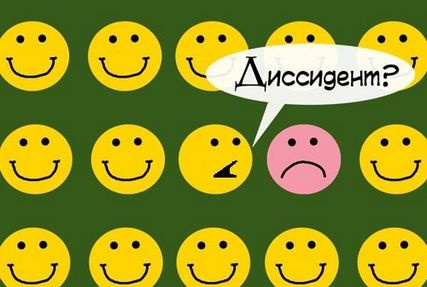

Илья Кукулин: Да, то, о чем мы собираемся говорить с детьми – это сегодня «ценности меньшинства»: гражданское общество, права человека, личность перед лицом власти и т.д. Но важно понимать: это меньшинство, которое может и должно расширяться. В том числе и таким образом – в разговорах детей и взрослых.

Если про Сахарова, может быть, и рассказывать не так сложно, то гораздо сложнее будет говорить об остальных, о советском обществе, о диссидентах. Для меня самый важный вопрос: «почему вы не бунтовали?». Нужно будет объяснить, чем занимались сверстники Сахарова, а до того их родители. Как они жили? Те, кто не бунтовали, но прожили достойную жизнь.

Вообще, опыт подобной работы есть. Например, в Израиле рассказы на подобные сложные темы – там это, разумеется, касается взаимоотношений с арабами — пишет Этгар Керет.

Честно рассказывать про прошлое можно ребенку не в виде волшебной сказки по Проппу, а в виде нормальной истории о том, как жили его отцы, бабушки, дедушки и так далее.

Борис Рогинский: Если говорить о воспитании в ребёнке гражданской позиции – я бы отметил, что книги, которые нам нужны, есть. Написано немало хорошего. И именно по-русски. Многие рассказы о Чике Фазиля Искандера («Чик и Пушкин», «Искушение» и т.д.), например. Нужно сделать хрестоматию для школы – из того, что у нас уже есть (а есть немало).

Можно рассказывать и языком Эйдельмана, и языком Тынянова – главное, чтобы были эти Эйдельманы и Тыняновы.

Ирина Ясина: К вопросу о том, как мы должны объяснять детям «ценности меньшинства». Я всегда говорю им, что это ценности меньшинства во всём мире – не только в России. Люди, которым надо что-то изменить в жизни общества – их всегда процентов 5. Ну в самом лучшем случае 15. Но именно эти люди создают другую реальность. Из них вырастают духовные лидеры.

У меня на семинаре как-то была Людмила Алексеева, отвечала на вопросы. Её спросили: «Ну, и чего вы добились в своей борьбе с Советской властью?». А она ответила: «Вот, стою здесь, перед вами. А где Советская власть?».

Подготовил Сергей Бондаренко