Пишет вам ваш сын и брат...

Сборник «Пишет Вам ваш сын и брат» – пятнадцатый в серии публикаций работ победителей конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ век». 14 работ, составивших эту небольшую книжку, в разные годы участвовали в номинации «Человек, общество, армия», которую поддерживала Международная сеть правозащитных организаций в поддержку призывников, военнослужащих и альтернативнослужащих «Общество и Армия».

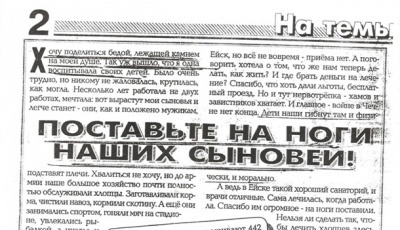

Тема службы в советской и российской армии, отношение к этой службе, память о ней стала одной из наиболее трудных для участников нашего конкурса. Вероятно, потому, что она еще слишком актуальна и неоднозначна. Для сегодняшних школьников – это часть их повседневной жизни. Для некоторых армейская служба – реальная перспектива ближайших лет, другие в быту и в разных сферах жизни постоянно сталкиваются с теми, кто уже получил опыт этой службы. Герои этого сборника – не деды и прадеды, а отцы и старшие братья юных авторов. Большинство старших не слишком охотно говорит о пережитом с младшими. Поэтому браться за тему «Человек, общество, армия» школьникам было нелегко.

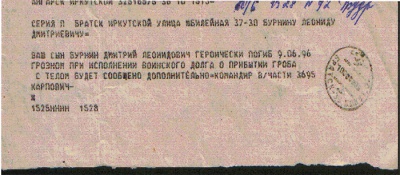

Трудности возникали уже с самого начала: на что опираться, откуда добывать информацию? Ведь из государственных архивов ее получить невозможно. Поэтому главными источниками стали собранные нашими авторами устные воспоминания родственников и знакомых, письма, посланные из армии родным и близким, в редких случаях дневниковые записи. Но, как правильно сказано в одной из работ, «армия во многом закрытая сфера общества, поэтому она ограничивала солдата в документировании своей жизни. Дневники вести было нельзя, письма проходили через цензуру, присяга запрещала разглашение военной тайны».

Но свидетельства, устные и письменные, не только трудно добыть. Их еще очень нелегко интерпретировать. Ведь тут подростки непосредственно сталкиваются с крайне травматичным опытом – плохо изученным, и слабо отрефлексированным не только самими свидетелями, но и обществом. Тем не менее, в своих работах ребята старались описать этот опыт и понять, как повлиял он на жизнь их героев.

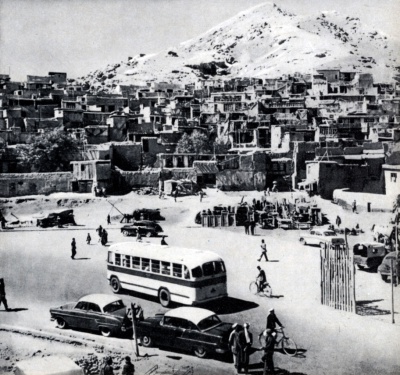

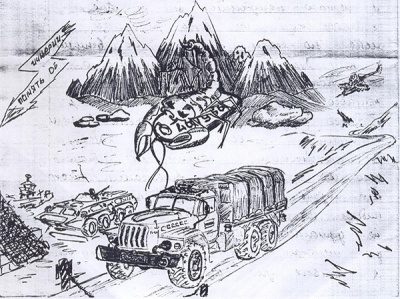

Что же более всего заинтересовало школьников, обратившихся к этой теме? Что нового они для себя открыли? Прежде всего – то, о чем сегодня едва ли можно прочитать в учебнике: в каких странах проходили службу, находились с «ограниченным контингентом» советских войск их родственники, соседи, земляки. Оказывается (к их удивлению!), что таких мест было очень много – призывники только из одной деревни Воронежской области оказывались в ГДР и Чехословакии, Венгрии и Афганистане. А в других работах возникают, например, Вьетнам и Куба. Это рождает вопросы – не только о том, как в этих местах несли свою службу их собеседники, но и для чего там находились?

Мы видим, что ответы, оправдывающие необходимость «выполнения интернационального долга», весьма критически воспринимаются сегодняшними школьниками, и когда речь идет о введении советских войск в Чехословакию, и во многих других случаях. Далекие и абстрактные события холодной войны наполняются реальным содержанием, когда в них втянуты не только главы ядерных держав, но и простые солдаты и моряки, рискующие своей жизнью.

Так звучит записанный школьницей рассказ очевидца, который вспоминает, как их, вместе с ракетами, в самый разгар Карибского кризиса везли на «Остров свободы». Спрятанные в трюмах, страдающие от жары, мучимые неизвестностью, они лишь на полпути догадываются, куда направляются со своим смертельным грузом:

«Только в Средиземном море нам сказали, что мы плывем на Кубу. Проплыли мы Средиземное море, вышли в Атлантический океан. Все люки задраили, выходили на палубу только ночью. Обедали в 12 часов ночи, ужинали в 6 утра. Сидели в темноте, лампочка под потолком, а жара под 50º С. Над нами летали самолеты НАТО, и все знали, что везем ядерное оружие. Мы были готовы ко всему. Поход длился 22 суток, хватило и еды, и воды. Ни в один порт не заходили. Перед самым концом выдали спасательные пояса, высота от борта крейсера до воды – от 17 до 20 м, инструктировали, что если придется прыгать – руки к себе прижимать, а то оторвет спасательным жилетом, и ногами вперед. Еще дали автоматы, но что они значат в тех условиях! Но всё обошлось».

И хотя в тот раз всё обошлось, и рассказчик с юмором описывает, как их на Кубе маскировали под «гражданских» на время увольнительной, одевая всех в одинаковые клетчатые ковбойки (что сразу выдавало советских моряков), но ощущение того, что человек был заложником политических игр, пешкой, которую можно отправить куда угодно, заставить вторгнуться в чужую мирную жизнь, – возникает вполне отчетливо.

Эта тема: человек – пешка, а армейских условиях пешка вдвойне, пожалуй, самая важная и объединяющая разные сюжеты и истории, помещенные в этом сборнике. Особенно остро она звучит в работах, посвященных личному опыту тех, кто оказался в Афганистане и в Чечне. В связи с этим возникает и другой ключевой вопрос, который, может быть, и не всеми молодыми авторами сформулирован достаточно определенно, но, несомненно, их серьезно волнует. Это тема бесправия человека, оказавшегося в армии, унижений, которым многие подверглись во время службы, и возникающие в связи с этим психологические и нравственные проблемы.

Речь идет не только о скверных бытовых условиях, которые существовали в армии всегда, но особенно остро ощущались теми, кто служил в 80-е – 90-е годы. Солдат у нас десятилетиями плохо одевают (неудобная, старомодная, уродующая форма, скверное белье, грубые сапоги, до недавнего времени портянки), плохо и невкусно кормят. В 90-е они и вовсе оказывались на грани голода.

«Больше всего помнится надоедавшее пюре на ужин. Картофель был отвратительного качества, как клейстер. К нему неизменно, в течение длительного времени, подавали консервированный минтай в томатной пасте. Калорийность питания даже близко не соответствовала нормам. Один из солдат добыл где-то бочонок с жиром и перед столовой успевал зачерпнуть оттуда содержимое ложкой, что мы и добавляли в еду. Постоянно ощущали себя голодными. Хлеб выпекали сами из отвратительной муки. Он был как камень, неприятный на вкус, но когда мучило чувство голода брали на вечер его и положенную банку сгущенки – „напорешься“ на ночь и немного полегче. Сгущенка тоже не всегда была нормального качества, попадались и ржавые банки, и всякое такое. Из того же минтая варили суп. Мясо в рационе было редкостью».

Описаниями этого унизительного и скудного армейского быта полны и письма, которые приводят в своих работах школьники. Это рассказы о бессмысленной муштре, эмоциональном и умственном отупении. Очень мало кто рассказывает о приобретенных в армии профессиональных или спортивных навыках.

«На первом полугодии службы, да и некоторое время потом все мои желания были поспать побольше – и побольше и получше поесть. Сейчас же появляются и другие потребности. Правда, всё это время я ничего не читал, даже газет. Телевизор смотреть не было ни времени, ни желания».

Но всё это – лишь фон, на котором происходит унижение личности, когда описывается дедовщина, начавшаяся в 70-е и расцветшая в нашей армии в 80–90-е годы прошлого века. В той или иной форме эту тему затрагивают все, кто служил в это время, хотя, конечно, даже годы спустя, лишь немногие готовы откровенно рассказывать своим детям о том, что им пришлось испытать:

«Мне кажется, что дедовщина – это страшное явление, в основе которого унижение одного человека другим. Папа рассказывал, что старослужащие могли приказать „слонам“: „Нам нужны бутылка водки и килограмм шоколадных конфет. До утра достать хоть из-под земли!“ Денег, конечно, никаких не выдавалось. Или заставляли бегать с шестнадцатикилограммовой гирей с первого этажа здания казармы на третий и обратно, а потом еще и отжиматься на кулачках. „Дембеля“ со злорадством смеялись: когда-то и им приходилось делать то же самое».

Этот страх перед бесконтрольным унижением и насилием со стороны своих старших сослуживцев приводит к тому, что традиционно уважительное отношение к службе в армии стало исчезать, потому что привычная схема «отец служил, и я тоже пойду» для многих обернулась тяжелым разочарованием. А для подростков вопрос о всяком бессмысленном насилии над личностью очень болезнен, что, к сожалению, не всегда осознают взрослые:

«Считается, что армия делает из мальчиков мужчин (вот и моя мама так сказала), но тогда мужчина – это мальчик, потерявший собственное „я“».

Однако самые тягостные и трагические моменты в работах это сборника (а их большинство) связаны с попытками ребят выяснить, что происходило с теми, кто оказался во время службы в «горячих точках», в Афганистане, в Чечне. Здесь молодые авторы в полной мере сталкиваются с умолчаниями, недоговоренностью, вытеснением мучительных воспоминаний. На самом деле лишь очень немногие готовы поделиться с ними своей трудной памятью. Потому что, несмотря на все попытки героизировать эти события в фильмах, мемориальных досках и т. д., вопрос о бессмысленности больших потерь, о неоправданности жертв, о дегуманизации и жестокости, которые порождает война, возникает со всей неизбежностью. И в том числе на бытовом и семейном уровне – когда речь идет о близких людях, которые не могут справиться с прошлым, подорвавшим их физически и нравственно. В нашем сборнике есть примеры, когда подростки не просто сталкиваются с последствиями пережитого, но и сами становятся в какой-то степени жертвами войны, потому что их отцы приносят свои физические и психические травмы в семейную жизнь.

Тем более поразительно, что ребята нашли в себе мужество рассказать об этих травмах, приоткрыв взрослым дверь в тот мир, в который им не очень-то хочется заходить.

Именно поэтому мы решились собрать эти работы в один сборник. Нам кажется, что это важный сигнал для общества, напоминающий об опасных последствиях неизжитой травмы, о необходимости принципиальных перемен, в которых нуждается этот важнейший треугольник взаимоотношений между человеком, обществом и армией.