Жители Китая в СССР в статусе «жертв политических репрессий»

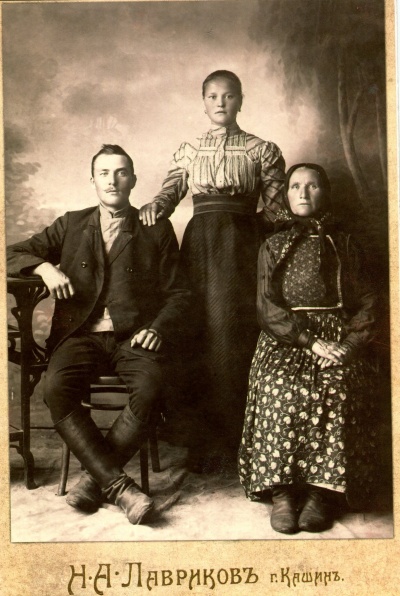

По итогам последней переписи, в нашем районе живут представители 150 национальностей. Если во времена столыпинской аграрной реформы переселенцы ехали в Сибирь добровольно, то в середине ХХ века сюда отправляли депортированных и ссыльных. История депортации немцев и ссылки представителей других национальностей в Абанский район изучалась краеведами. Но в этом году в местной газете впервые было опубликовано интервью с Любовью Ивановной Подоляк, жертвой политических репрессий, родившейся в Китае в семье русских эмигрантов и вместе с ними депортированной в СССР после Второй мировой войны. Личный интерес к теме был и у моего руководителя, которая выросла рядом с этой семьей, и у меня. Мой прадед был настоящим китайцем – до 1969 года он считался гражданином Китая, прожил в Абане до 2003 года и тоже имел статус «жертвы политических репрессий».

Репрессированные русские жители Китая

Начало формирования русской диаспоры в Китае было связано со строительством Китайско-Восточной железной дороги (КВЖД). В 1898 году Россия арендовала у Китая на 25 лет Ляодунский полуостров и выторговала право строительства железной дороги. После поражения в Русско-японской войне по решению Портсмутского мира от 23 августа 1905 года за Россией было оставлено право эксплуатации построенной ею КВЖД. И даже в советское время весь обслуживающий дорогу персонал состоял из русских, живших на арендованной двухкилометровой зоне вдоль железной дороги. Право этой аренды СССР отстаивал силой в 1929 году в войне с маньчжурским правителем Чжан Сюэляном и сохранял до оккупации Маньчжурии японцами в 1933 году и в ходе японо-китайской войны в 1937–1945 годов.

Второй поток русских эмигрантов в Китай был связан с событиями гражданской войны 1918–1922 годов. Центром белой эмиграции стал город Харбин в Северном Китае. Приток эмигрантов в Китай продолжался вплоть до 30-х годов, и связано это было с процессом раскулачивания крестьян в СССР. (Общая численность русской диаспоры за границей составляла 10 млн человек).

Семья Нестеренко попала в Китай в 1930 году, спасаясь от раскулачивания в период сплошной коллективизации. Любовь Ивановна Подоляк (урожд. Нестеренко) родилась уже в Китае и в интервью корреспонденту газеты поведала страшную семейную историю, которую знала со слов своей матери Екатерины Степановны.

«Как рассказывала моя мама, всё имущество семьи и дом конфисковали, дедушку, бабушку, ее с мужем выгнали на улицу. Не пожалели даже маленьких детей. У беременной мамы от горя отнялись ноги, и ее просто выбросили за ворота. Сказали: “ждите, утром за вами придут подводы и увезут вас на Соловки в ссылку”. Но дед ждать не стал. У него был знакомый китаец, который пообещал помочь. И вот ночью вблизи озера Ханка моя семья перешла границу с Китаем. Шли по колено в воде с двумя маленькими детьми на руках, и маму, беременную мной, вели под руки».

Так семья Константина Михайловича Нестеренко с семьей его сына Ивана Константиновича и детьми Марией и Сергеем оказалась в Маньчжурии.

Культура русской диаспоры в Китае

В Китае семья Нестеренко поселилась в Мулине и прожила там 24 года. Уже здесь родилась Любовь Ивановна, а потом ее дочь Галина. Мы встретились с ними, чтобы записать их воспоминания. Они рассказали, что в Маньчжурии русские селились рядом, диаспора помогла беженцам выжить в чужом государстве. Освоиться на новом месте семье Нестеренко помогли русские, работавшие на железной дороге. Любовь Ивановна родилась через две недели после бегства от советской власти. Она рассказала:

«По тем временам работавшие на железной дороге много зарабатывали, им платили золотом. Когда я родилась, меня даже не во что было завернусь. И местные русские много чего отдавали нам, не бросали, как говорится, своих в беде».

Когда мы шли в гости к Любовь Ивановне, то хотели узнать о культуре русской диаспоры в Китае. Надежда Васильевна Калякина была одноклассницей ее племянницы. И рассказала мне, что уровень жизни семей Нестеренко-Суховеевых был гораздо выше, чем у остальных жителей Денисовки. Для нас открытием стали предметы, вывезенные семьей из Китая и хранящиеся в семье как память о той жизни. Из рассказов хозяев, матери и дочери, мы узнали, что в Мулине была русская православная церковь, ставшая центром жизни русской диаспоры. При церкви была церковно-приходская школа, где учились дети русских эмигрантов. В церкви проводились венчания, крещение детей. В семье хранится копия записи из метрической книги за 1952 год из этой церкви, о крещении племянницы Любови Ивановны. В записи указаны имена восприемников – крестных отца и матери. Из записи от 18 июня мы узнали, что девочку назвали в честь великомученицы Ирины. Русская община отмечала все христианские праздники, все ходили на воскресные службы. Екатерина Степановна пела в церковном хоре. Русские и в Китае сохраняли свою культуру.

Эмигранты общались с местными. На железной дороге китайцы выполняли «черную» работу, русские были для них «начальники». Китайцы к русским относились хорошо. Жили тогда китайцы очень бедно. Дедушка Константин Михайлович имел охотничье ружье и часто с соседом-китайцем делился своей добычей, фазанов дарил. Но китайские блюда в русских семьях не готовили, предпочитали русскую еду. В одежде, еде, традициях эмигранты оставались русскими. Дружили в основном с русскими. Соседи дарили друг другу подарки. На Рождество маленькая Люба всегда ждала в гости своего крестного из железнодорожного начальства, который приносил подарки. Она помнит, как крестный, уезжая, подарил ей черные лакированные туфли и золотой крестик.

Когда в 1935 году железная дорога перешла под управление японцев, многие русские специалисты, обслуживающие железную дорогу, уехали. Люба училась уже в школе, в которой изучала японский язык. С местным населением дети общались на китайском, а между собой – на русском. До сих пор она помнит китайскую разговорную речь. Вспоминает, что она училась вместе с китайскими детьми, но большинство учеников церковно-приходской школы составляли дети русских эмигрантов.

Депортация русских эмигрантов из Китая

Этот процесс в исторической литературе не принято назвать депортацией – говорится о «добровольном возвращении» русских на историческую родину после освобождения в 1945 году советскими войсками Маньчжурии от японцев. Вот как описывает Любовь Ивановна Подоляк эти трагические для ее семьи события: «После победы СССР над Японией пришли русские, собрали всех трудоспособных мужчин и куда-то увезли». Увезли и отца Любови Ивановны. Уже в наше время внуки и правнуки сделали запрос в прокуратуру Приморского края и узнали, что в 1946 году Иван Константинович Нестеренко был осужден специальной комиссией по 53 статье УК СССР на 7 лет. Умер в 1948 году в лагере для заключенных в Кемеровской области от туберкулеза.

Остальных членов семьи депортировали из Китая в 1954 году. В Мулине Любовь Ивановна вышла замуж за местного русского из эмигрантской среды. В 1950 году у них родилась дочь Галя. У старшей дочери Марии Суховеевой было двое детей: Савве было уже 8 лет, а Ире 2 года. Муж Марии Александр Сергеевич Суховеев тоже был из семьи русских эмигрантов. В 1954 году двинулись в путь. На границе обнаружилось, что у дочери Любови Ивановны корь. Ее вместе с ребенком и всей семьей мужа поместили в изолятор, а Екатерина Ивановна Нестеренко с семьей старшей дочери Марии отправилась дальше. После карантина семью Любови Ивановны с мужем и дочерью отправили на Урал, в Курганскую область. «В то время не спрашивали, кто где хочет жить». По воспоминаниям дочери Галины, им дали хорошие новые дома. Запомнилось, что уже тогда стены были оклеены обоями. Нашу героиню в колхозе поставили помощницей на кладку печей, ее мужа – заниматься овцеводством. Только через пять лет им удалось узнать, что остальных родственников в 1954 году отправили в Красноярский край. Они жили в деревне Денисовка Абанского района. И Любовь Ивановна с дочерью решились ехать к ним.

Нас удивило, с каким волнением и слезами Галина Георгиевна рассказывала о возвращении семьи из Китая в Россию, а ведь ей было только четыре года. Не могла она многого помнить и понимать. Но она рассказала нам, как им всем приходилось жить, скрывая даже место своего рождения. И даже моя учительница ни разу от своей одноклассницы Иры Суховеевой не слышала, что она родилась в Китае.

Хотя моя учительница, Надежда Васильевна, вспоминая свое детство в Денисовке, рассказала, что уже тогда она заметила, что бытовая культура Суховеевых отличалась от уровня культуры остальных жителей деревни. В доме Суховеевых стулья были в белых накрахмаленных чехлах, у Иры была отдельная комната, где на комоде и шифоньере (в ее семье даже такой мебели не было) стояли куклы, статуэтки; даже торт она впервые попробовала именно в их семье. В то время эти различия объяснила себе тем, что Александр Сергеевич работал в совхозе агрономом, потом управляющим фермы.

Только в 2002 году Галина Георгиевна написала в Приморскую прокуратуру запрос, чтобы получить для бабушки Кати компенсацию за дом, который у семьи отобрали в ходе раскулачивания. С этого времени они не скрывали своего эмигрантского прошлого, но только через девять лет Любовь Ивановна согласилась на публикацию воспоминаний в газете.

«Случайная» жертва политических репрессий

По сведениям краеведов, в Абанском районе жило около 50 репрессированных граждан Китая. Одним из них был мой прадед по материнской линии. Родился он в 1915 году в провинции Хэбэй недалеко от Шанхая. Лю Сян Жин был пятым ребенком в семье, в 13 лет ушел из дома, начал самостоятельную жизнь. В Маньчжурии сначала работал на мукомольном заводе, а затем на спиртовом. Его беды начались, когда в 1933 году японцы захватили Северный Китай. Что с ним произошло, как он жил в следующие 70 лет, мы узнали у наших родственников.

В 2007 году Лю Сян Жин оставлся последним репрессированным китайцем, жившим в нашем районе. Судьбу его уже изучала его родная внучка, в 2003 году она написала исследовательскую работу, используя воспоминания дедушки. Для меня источниками информации стали это исследование моей двоюродной тети и воспоминания его детей. Из ее работы я узнала, что Лю Сян Жин (в Абане его звали «китаец Вася») перешел границу с СССР в районе Благовещенска в 1933 году в 13 лет, спасаясь от зверств японцев, оккупировавших Маньчжурию, где он жил. Суд (в форме «тройки НКВД») выдал справку с приговором: 10 лет лагеря за незаконный переход границы и шпионаж в пользу Японии. Своему сыну прадедушка Вася потом признался, что они с другом даже не понимали, что границу переходили. Просто с таким же мальчишкой, убегая от очередной организованной японцами облавы на китайцев, спрятались в зарослях камыша на берегу Амура, а потом пошли по льду в противоположную от выстрелов сторону. Неграмотные тринадцатилетние беглецы обрадовались, когда их встретили пограничники, которые выдали им по буханке хлеба и селедке и отвели в вагон. Они не знали, что железнодорожный состав специально был сформирован для таких эмигрантов-беглецов, которые должны были стать дармовой рабочей силой на стройках социализма в СССР. Не поняли маленькие китайцы даже, что их уже осудили и везут в Ухту, где на реке Коми они будут работать на нефтедобывающих шахтах. Русскую речь не понимали. Поняли позже, что хлеб с селедкой – эта вся еда на всю дорогу.

По воспоминаниям деда Васи, голод он считал самым страшным испытанием. Наверное, потому каждого, вошедшего в его дом, он всегда сажал за стол и кормил. Его сын говорил: он сначала здоровался, а потом спрашивал: «кушать хочешь?». О гостеприимстве Васи-китайца в Абане знали многие. Мария Дмитриевна вспоминала, как он виртуозно мог приготовить за 30 минут пельмени и накормить. Нас удивило, что, несмотря на всё пережитое, прадед Вася был добрым, мудрым и даже не затаил на власть обиды. А ведь его, просившего помощи ребенка, осудили на десятилетний срок каторги, а потом, когда закончился первый срок заключения, добавили еще семь лет и отправили работать на соляные копи в районе озера Балхаш. Старший сын Сергей был из пяти детей наиболее близок с отцом, он рассказал нам, что самые страшные его воспоминания были о лагере на соляных копях. Отец ему говорил, что работали в жару, соль разъедала обувь, многие работали босиком. Часто ноги у заключенных были сплошной раной.

В абанской ссылке с китайским паспортом

В 1949 году закончился срок заключения, после чего Лю Сян Жин был направлен в Абанский район на лесозаготовки. Везли их по железной дороге до Канска, машиной добирались до Абана. Вместе с ним в эшелоне ехали литовцы, украинцы, немцы. Охраны уже не было, только сопровождающий милиционер. А из Абана они вообще шли самостоятельно (90 км) пешком до поселения Почет. Неужели власть доверяла ссыльным? Или была уверена, что не сбегут «испытавшие заботу государства» каторжане? В дорогу им не дали никакой еды или питья. На середине пути в деревне Байкан попросились ссыльные заночевать. Хозяйка избушки пустила пятерых путников в недавно истопленную баню и дала им ведро картошки, извинившись, что хлеба у самих нет. Эту картошку, которую они запекли и съели, прадед часто вспоминал. И не потому, что это была первая еда за два дня пути, а как пример человеческой доброты и сострадания. Через несколько лет прадеда вызвали в Абанскую комендатуру, и на обратной дороге он вернулся в Байкан к той женщине, которая дала им картошки, и отблагодарил ее.

В Она-Чунском леспромхозе ссыльных и вербованных распределили по лесоучасткам, и их десятник (тоже ссыльный литовец) направил прадеда на работы в поселок Бугиль. Там Лю Сян Жин валил лес и на санях возил к берегу реки Бирюса, по которой лес сплавляли вниз по течению. На сплаве леса в 1951 году китаец Вася познакомился с будущей женой Юлией Никитичной Беляковой, сестрой моей родной прабабушки. В 1956 году уже с двумя детьми семью Беляковых (дети носили фамилию матери) отправили жить на «Китайскую заимку».

Китайской заимкой в 50-е годы назвали 7 отделение колхоза им. Ленина, потому что там селили ссыльных китайцев. Здесь они оставались жить и после реабилитации. На Китайской заимке для рабочих были построены дома. Дед Сергей вспоминал, как зимой они с сестрой ходили на лыжах в Абанскую школу за три километра.

Благодаря агрономическим знаниям жителей Китайской заимки колхоз Ленина получал большой доход. Весной здесь выращивалась рассада помидоров, капусты, которую охотно покупали не только в Абане, но и в других деревнях. Поэтому на заимке было очень много парников. Навоз для них возили на лошадях с фермы деревни Гагарино. Парники были застеклены и сверху укрыты ткаными из соломы матами, они были по 20–30 м длиной и 1,5 м шириной. Днем их поднимали, сворачивая рулонами. За работу на заимке ссыльным китайцам платили деньги. Большие поля засаживали капустой, которую сдавали в районную столовую на засолку. Первые огурцы и красные помидоры продавались на Абанском базаре тоже с Китайской заимки.

Старожилы вспоминают, что культура возделывания помидор в Абанском районе прижилась, благодаря китайцам. До сих пор Чегашет славится ранними помидорами, а в советское время из них даже варенье варили, не знали, куда девать богатый урожай.

Абаканские корни китайца Васи

В 1961 году Беляковы семьей переехали в поселок Абан, где купили маленький домик. По рассказам деда Сергея и бабушки Любы семья всегда жила огородом и домашним хозяйством. Прадед Вася был большим тружеником. Приучал к труду детей. Отец всегда для них был примером. Даже в 80 лет вставал в 4 утра и мог за утро прополоть участок картошки. До 70 лет работал кочегаром в больнице.

По воспоминаниям деда Сергея, наш прадед Василий был очень добрым человеком. Сын вспоминал:

«Детей отец никогда не бил, не кричал и очень хитро наказывал. Семья жила огородом. Только помидоров садили до 3 тысяч корней. Работы хватало всем. Однажды я не выполнил задание: не прополол грядки. Когда сели ужинать, мать послала меня позвать отца. Я нашел его в огороде, он “мои” грядки полол. Я сказал, что мама зовет ужинать. Отец ответил: “Иди ужинай, я приду, когда доделаю”. Больше я никогда себе не позволял не выполнить какую-то назначенную отцом работу».

Летом все ребятишки собирали в окрестностях орехи, грибы, ягоды. Хозяйство Беляковы в Абане всегда держали большое. Кроме коровы были куры, утки, свиньи, гуси.

«Зарплата отца была 78 рублей, а у мамы, технички в роддоме, – 42 рубля. Отец нас приучал к самостоятельности. Приносит зарплату, кладет на стол и говорит: “Сережа, ты месяц кормишь семью”. И так каждого учил хозяйствовать лет с 12».

Кулинарные рецепты дети усваивали вместе с отцом уже с 10 лет. Рецепт пельменей китайца Васи вспоминают старожилы в Абане. Он мясо брал непременно двух–трех сортов, рубил в деревянном корытце так ловко, чтобы не доставать ножом до дна. Иначе в фарше могут быть опилки. Необычный вкус пельменям придавала свежая капуста (третья часть фарша и столько же лука). Очень много блюд в семье готовили с тестом (манты, поза, пироги), как блюда русские, так и китайские.

Хотя прадед был неграмотным, но всем своим детям дал образование.

* * *

В 2014 году Беляковы ездили в Китай с целью найти родственников. До 1969 года их отец переписывался с двоюродной сестрой и двумя племянниками, которые присылали в Абан посылки с пряностями. Письма родственников переводил сосед дядя Коля – китаец. Их отец так и не научился писать ни по-русски, ни по-китайски. После советско-китайского конфликта письма перестали приходить, именно после 1969 года многие китайцы, жившие в Абане, отказались официально от китайского гражданства и им выдали советские паспорта. Они боялись репрессий со стороны советского государства за связь с китайскими родственниками. До этого прадед числился гражданином Китая, в новом паспорте у прадеда Васи стояла фамилия жены, китайское имя и не было отчества. Прожив всю жизнь среди русских, прадед говорил с акцентом.

В 1992 году он был полностью реабилитирован решением суда Забайкальского округа. Ему было даже выплачено пособие в размере 70 рублей за каждый год каторжного труда.