Последствия депортации 1941 г. для семьи Шнайдер

В 2014 г. Омское отделение общества «Мемориал» выпустило сборник лучших работ, пришедших на региональный этап конкурса «Человек в истории. Россия – ХХ в.». Мы публикуем с сокращениями одну из самых интересных работ этого сборника – исследование В. В. Шнайдер об истории своей семьи. А также прилагаем pdf сборника, в котором можно познакомиться как с полной версией этой работы, так и с остальными опубликованными сочинениями.

Автор: В. В. Шнайдер, ученица 10 класса МОУ «Любино-Малоросская СОШ»,

пос. Любино-Малороссы Омской области.

Руководитель – Л. Э. Гехт, учитель немецкого языка

Из различных источников по истории немцев России, известно, что начало Великой Отечественной войны немцы восприняли как национальную трагедию. Ведь это уже не первая война для них в России. В годы Первой мировой войны немцы служили в царской армии. И в 1941 г. они были готовы воевать в рядах Красной Армии. Об этом свидетельствуют 2500 заявлений, поступивших в первые месяцы войны от немцев Поволжья. Они обратились с просьбой направить их добровольцами на фронт и 8000 вступили в ряды ополчений [2; 4]. После издания Указа Президиума Верховного Совета СССР «О переселении немцев, проживающих в районах Поволжья» от 28 августа 1941 г. была ликвидирована Автономная Республика немцев Поволжья и произведена тотальная депортация немцев из АССР.

С целью депортации заранее (по воспоминаниям жителей АССР НП, ещё 26 августа 1941 г.) на территорию АССР НП были введены войска НКВД. Немцам было отдано распоряжение: в течение 24 часов подготовиться к переселению и с ограниченным количеством своего имущества прибыть в пункты сбора. Немецкие жители республики были вывезены в отдаленные районы Сибири, Казахстана и Средней Азии.

Согласно этому указу в сентябре–октябре 1941 г. было депортировано 446 480 советских немцев (по другим данным 438 280). В сентябре 1941 г. многие военнообязанные лица немецкой национальности были отправлены с фронта в тыловые части. В последующие месяцы депортация коснулась почти всего немецкого населения, проживающего на территории Европейской России и Закавказья, не занятых вермахтом.

Переселение немцев производилось постепенно и завершилось к маю 1942 года. Всего в годы войны было переселено до 950 тыс. немцев [6]. 367 000 немцев было депортировано на восток (на сборы отводилось два дня): в республику Коми, на Урал, в Казахстан, Сибирь и на Алтай. Летом 1941 г. в АССР НП выявилось недовольство молодежи тем, что военкоматы отказывали ей в призыве в армию. Это послужило поводом к последующим событиям. После визита в АССР НП Л.П.Берии и В.М.Молотова 28 августа 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР, в котором говорилось о наличии шпионов и диверсантов среди немецкого населения; население обвинялось в скрытии врагов Советской власти и советского народа. Во избежание нежелательных последствий признавалось необходимым переселить все немецкое население, проживающее в республике немцев Поволжья, в другие районы [7].

Для расселения выделены были районы Новосибирской и Омской областей. Алтайского края, Казахстана и другие регионы. Для проведения операции по выселению немцев из Саратовской области и АССР НП было направлено 1450 человек сотрудников НКВД, 3000 человек – работников милиции и 9650 красноармейцев [8]. Отправку эшелонов с немцами-спецпереселенцами предписывалось начать 3 сентября 1941 г. В Красноярский край предполагалось направить 21450 семей [9]. В ходе операции из бывшей республики немцев Поволжья было отправлено 438 280 немцев.

Процедура выселения была крайне упрощена. С начала 1942 г. мужчины в возрасте от 15 до 55 лет и женщины от 16 до 45 лет, у которых дети старше 3 лет, были мобилизованы в так называемые рабочие колонны, позже получившие название трудармии. Мобилизованные немцы строили заводы, работали на лесозаготовках и в рудниках. Постановление ГКО СССР №1123сс от 10 января 1942 г. [7] обязывало НКО мобилизовать для работы на лесозаготовках, промышленном и железнодорожном строительстве 120 тыс. немцев-мужчин в возрасте от 17 до 50 лет из числа выселенных в Новосибирскую и Омскую области, Красноярский и Алтайский края и Казахскую ССР. Постановление ГКО СССР №1281сс от 14 февраля 1942 г. [8]значительно расширило список территорий, с которых немцы подлежали мобилизации. Наконец, постановлением ГКО № 2383сс от 7 октября 1942 г. [10] мобилизация была распространена и на немцев в возрасте от 15 до 16 и от 51 до 55 лет. Также этим постановлением мобилизовывались и все женщины-немки в возрасте от 16 до 45 лет (кроме беременных и имеющих детей в возрасте до 3 лет)…

Когда началась Великая Отечественная война, моя прабабушка по отцовской линии Шнайдер Наталья Ивановна (фото 1а) и прадед Шнайдер Эммануил Яковлевич проживали в с. Ней-Бауэр (колхоз «Ротер Кампфер») Экгеймского района Саратовской области. Прадед трудился в колхозе, а прабабушка воспитывала троих детей. Жили они в собственном доме. Но август 1941 г. круто изменил их жизнь. Семья Шнайдер в составе пяти человек была отправлена 3 сентября 1941 г. эшелоном №741 на спецпоселение

Когда началась Великая Отечественная война, моя прабабушка по отцовской линии Шнайдер Наталья Ивановна (фото 1а) и прадед Шнайдер Эммануил Яковлевич проживали в с. Ней-Бауэр (колхоз «Ротер Кампфер») Экгеймского района Саратовской области. Прадед трудился в колхозе, а прабабушка воспитывала троих детей. Жили они в собственном доме. Но август 1941 г. круто изменил их жизнь. Семья Шнайдер в составе пяти человек была отправлена 3 сентября 1941 г. эшелоном №741 на спецпоселение

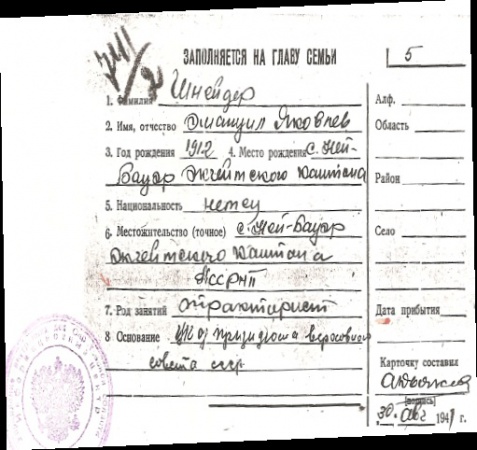

в Омскую область Большереченский район. Об этом свидетельствует справка, выданная на главу семьи – Шнайдера Э.Я. (фото 2). И еще один документ, это тоже архивная справка о подтверждении прибытия на место спецпоселения. Эти справки были найдены в семейном архиве Натальи Ивановны (фото 3, 4).

В то время супруги Шнайдер были еще совсем молоды: 26 и 28 лет. Их дети соответственно были малы: Эммануил – 5 лет, Александр – 3 года, Мейда 1 год.

Чтобы хотя бы частично восстановить историю семьи Шнайдер, мои родители обратились за информацией к старшему из детей – Шнайдер Александру Эммануиловичу, который в то время проживал в Саргатском районе в селе Верблюжье. Из воспоминаний А. А.Шнайдера:

«Как известно, место спецпоселенцы себе не выбирали. Куда были распределены, туда и селились. Это значит, депортированные должны были начинать заново жизнь, на пустом месте? А все их нажитое имущество осталось там, в селе Ней-Бауэр (колхоз «Ротер Кампфер») Саратовской области».

|

|

В 2000 г. Шнайдер Оксана Васильевна делала запрос в Саратовскую область на документы Шнайдер Н.И. Из госархива пришла приемная квитанция №35. (фото 4). Это квитанция на имущество колхозника, Шнайдера Эммануила Яковлевича. Из нее понятно, что жили Шнайдеры небогато: кровать деревянная, этажерка, диван деревянный, стол, два стула и ларь. Дом у них был собственный. Что ожидало их в Сибири?

В 2000 г. Шнайдер Оксана Васильевна делала запрос в Саратовскую область на документы Шнайдер Н.И. Из госархива пришла приемная квитанция №35. (фото 4). Это квитанция на имущество колхозника, Шнайдера Эммануила Яковлевича. Из нее понятно, что жили Шнайдеры небогато: кровать деревянная, этажерка, диван деревянный, стол, два стула и ларь. Дом у них был собственный. Что ожидало их в Сибири?

Шнайдеров поселили в селе Красный Яр. Глава семьи устроился трактористом-комбайнером, а детей в детский сад. Из воспоминаний Александра Эммануиловича:

«Но они, дети, (особенно сыновья, Эммануил и Александр), были настолько привязаны к отцу, что с самого утра убегали из детского сада и прятались под комбайном. Товарищи по работе с улыбкой встречали Шнайдера: «Твои комбайнеры уже ждут тебя, вон сидят под комбайном!» Эммануил Яковлевич отличался огромным трудолюбием, добросовестностью к порученному делу. В те трудные военные годы на него можно было положиться с уверенностью, ему доверяли как себе».

С весны до поздней осени он трудился в поле, а зимой отправляли в кузницу. Здесь руководство заметило

его старательное отношение к выполняемой работе. Но в кузнице было очень жарко, в то время некогда было задумываться об условиях труда, а на улице 40 мороза. Эммануил Яковлевич простудился и тяжело

заболел. В 1942 г. семья Шнайдер потеряла своего кормильца. Может быть, поэтому Наталью Ивановну оставили с детьми, ведь в то время уже вовсю шла мобилизация немцев в трудовые колонны, так называемые в народе трудармии.

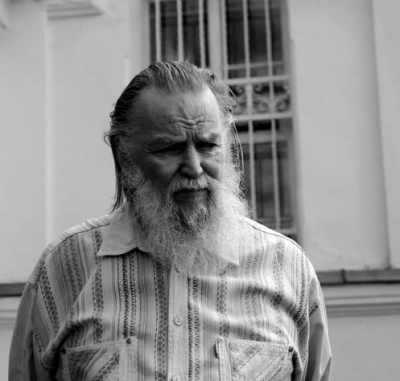

Жена, Наталья Ивановна, осталась совершенно не приспособленной и неготовой к самостоятельной жизни без мужа. После его смерти она жила и кормилась с тремя детьми только на то, что обменивала одежду, привезенную из Поволжья, на продукты. Почти три года ушло, чтобы она устроилась на работу и одна из причин этого – она ничего не понимала и совершенно не умела говорить по-русски. Но жизнь заставила преодолеть ее и это (фото 1).

Bз рассказов Александра Эммануиловича стало известно, что Шнайдер Н.И. пошла работать на ферму. Наталья Ивановна могла хотя бы тайком молока на ферме напиться бесплатно, а дети?! Несколько лет ее детишки скитались по селу, попрошайничали, так как мать целый день на работе, воровать молоко с фермы боялась, могли посадить за это в тюрьму. Сегодня такую картину можно увидеть только в неблагополучной семье.

В 1946 г. Наталья Ивановна с детьми переехала в Почекуево Большереченского района. Мальчиков взяли на работу: Эммануил и Александр пахали, сеяли, вывозили сено и зерно на быках. Тяготы и лишения, которые выпали на долю и детей прабабушки, заставили пойти ее сыновей, еще юных мальчишек, на работу. Как же они справлялись с такой непосильной им работой? И так в течение пяти лет. Став постарше, парням заменили быков на лошадей. Александр Эммануилович помнит, как у него были мерины в распоряжении, а у брата кобыла.

Младший, Александр, всегда справлялся с работой быстрее и успевал сделать больше. Зимой ездили в тайгу на лесозаготовки, а в остальное время года работы хватало в селе и в поле. Еще пять лет работы на лошадях. В Почекуево работала мельница, там мололи для себя зерно: два мешка увезешь, один на продажу, другой для семьи. Еле-еле концы с концами сводили, Заканчивался год, а колхозу оставался должным. Александр Эммануилович объясняет, что был не грамотным, закончил только один класс начальной школы, разбираться и защитить себя он, конечно, не мог. Но в душе была горькая обида: работать каждый день, с утра до ночи и оставаться должным?!

Шли годы, появились тракторы и комбайны. Александру Эммануиловичу доверили Сталинец-6, который нужно было цеплять к трактору и вперед по полю. Как только набирался полный бункер пшеницы или овса, свозили и выгружали на кучу прямо в поле. Бывало, уже снег выпадал, а овес еще не убран. Флягу воды с собой припасет А.Э. и так целый день, пока весь овес ни уберет. За один день удавалось 3–4 ходки сделать, т. е. 3–4 раза нагрузить и разгрузить бункер. Затем зерно вывозили с поля на, так называемых, безтарках: телега с бортами, а с боку небольшая дверца, ее поднимаешь и зерно высыпается. Его хранили в складах на ферме.

Александр Эммануилович уже три года отработал на тракторе, и пришло указание, чтобы у каждого тракториста был документ по данной профессии. Местных трактористов обучали в Кирсановке шесть месяцев, но так как у Шнайдера был уже опыт работы на тракторах и комбайнах, ему разрешили приезжать один раз в неделю на зачеты. Через три месяца ему вручили документ об окончании курсов трактористов.

О Почекуево у Александра Эммануиловича самые яркие впечатления, там прожил он с родными с 1946 по 1974 гг. Село, между озером и речкой, т. е. с одного конца озеро, с другого – речка. Рыбаков было полно на водоемах день и ночь, да и скоту было, где пастись, вокруг богатые зеленые луга. Люди разных национальностей жили мирно и дружно: татары, украинцы, русские и сосланные немцы. Затем семья Александра Эммануиловича переехала в Верблюжье Саргатского района. Человек партийный, он показал себя хорошо на работе и спустя несколько недель, выделили 3-комнатную квартиру. О таких как он говорят «трудоголик». Директор совхоза «Юбилейный» спрашивал его в период уборочной страды: «Шнайдер, ты до каких пор

будешь молотить?!», а он отвечал: «Пока роса ни упадет!». В трудовой биографии Шнайдера А.Е. еще годы работы в совхозе «Рассвет»

Любинского района, несколько лет в 25-м ремонтном цехе завода имени Баранова в г. Омске и три года кондуктором в восьмом городском

автопарке. Уйдя на заслуженный отдых, А.Э. снова вернулся с женой в Верблюжье, в 2012 г. он ушел из жизни.

В 1970-е гг. Наталья Ивановна Шнайдер ездила с родственниками на родину в Поволжье. Нашла свою усадьбу, но там жили чужие люди. На том и успокоилась.

Шнайдер Виктор Владимирович, внук Натальи Ивановны, тоже хранит дорогие воспоминания о своей бабушке:

«Когда я гостил у бабушки, в доме слышал только немецкую речь и многое, наверное, интуитивно понимал. Я видел, как она перед сном молилась, не дай бог, кто-нибудь засмеется в это время или будет спрашивать о чем-то. Пока молитву не дочитает, не ответит ни на один вопрос. У нее был свой уголок, трогать что-либо в нем строго-настрого запрещалось, особенно библию. Постоянно наставляла меня, чтобы я не ругался, был добрым человеком. По воскресеньям работать нельзя. А я и не спорил с нею. Нарубить дрова или еще в чем-то помочь по хозяйству я успевал и в будние дни. До сих пор помню ее маленькую, но очень уютную квартирку, всю в накрахмаленных салфетках, скатертях, вазочках. А вкус ее штруделей, мне кажется, я чувствую и сейчас»…

Из различных источников известно, что во время войны, когда на немцев было обращено такое пристальное внимание, изменялись отчества и фамилии. Просто немцы боялись за себя и своих детей, они хотели жить спокойно. О реабилитации семьи Шнайдер также имеются подтверждающие документы, но это лишь начало исследования.

Литература

1. Большая Советская энциклопедия. М. : Просвещение, 1989.

2. Иосиф Сталин – Лаврентию Берии: «Их надо депортировать…» : документы, факты, комментарии / вступ. ст., сост., послесловие д-ра истор. наук, проф. Н.Ф.Бугая. М., 1992. С.37.

3. Бруль В.И. Депортированные народы в Сибири (1935–1965 гг.). Сравнительный анализ // Наказанный народ: репрессии против российских немцев. М., 1999. С. 101.

4. Полян П.М. Не по своей воле… История и география принудительных миграций в СССР. Принудительные миграции в годы второй мировой войны и после ее окончания (1939–1953 гг.).

5. Чебыкина Т. Депортация немецкого населения из европейской части СССР в Западную Сибирь (1941–1945 гг.).

6. Земсков В.Н. Спецпоселенцы в СССР, 1930–1960. М. : Наука, 2005. С.94.

7. Бугай Н.Ф. Погружены в эшелоны и отправлены к местам поселения. Л.Берия – И.Сталину // История СССР. 1991. №1. С.144–145.

8. Фукс В. Роковые дороги поволжских немцев 1763–1993 год. Красноярск, 1993. С.84.

9. Вылпан М.А. Депортация народов в годы Великой Отечественной войны // Этнографическое обозрение. 1995. №3. С.3.

10. РГАСПИ, фонд 644, опись 1, д. 61, лл.1 38–140.